Sebastian Preuss

ist stellvertretender Chefredakteur der WELTKUNST und von KUNST UND AUKTIONEN. Er kommentiert, was ihn aufregt oder erfreut im Kunstbetrieb.

Zum Blog

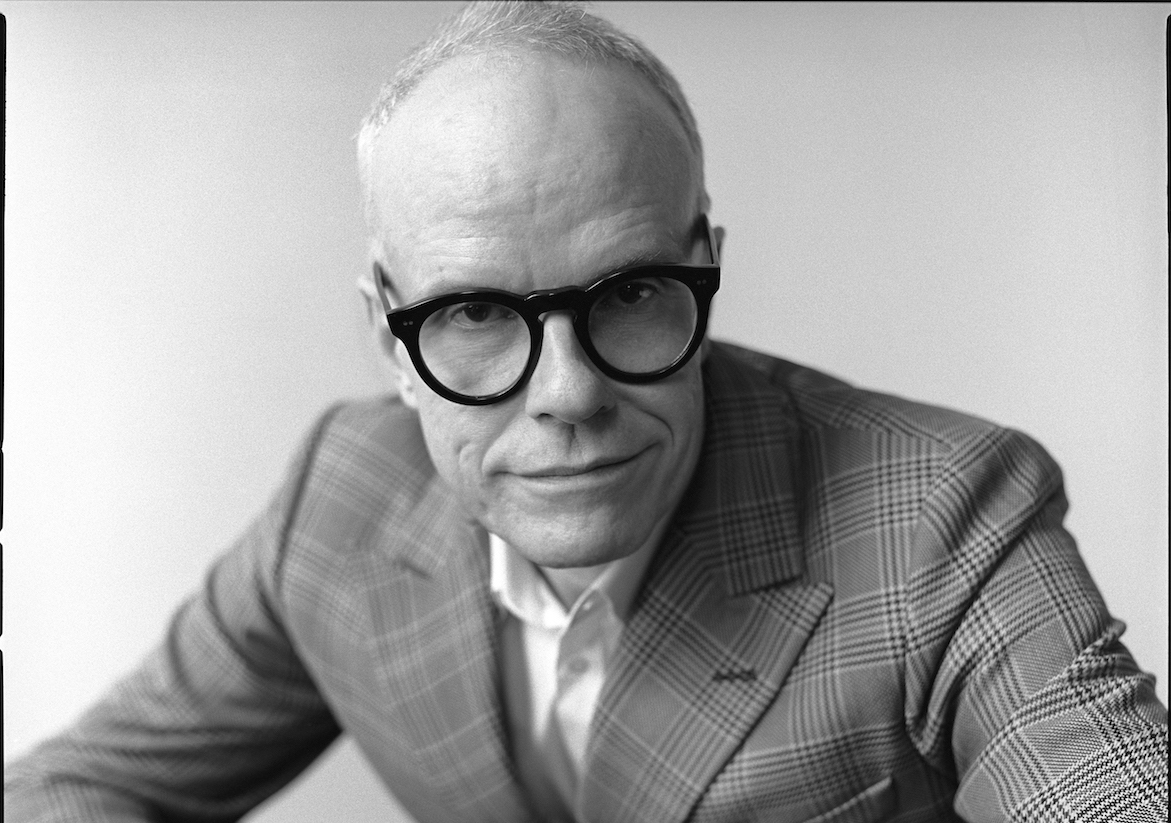

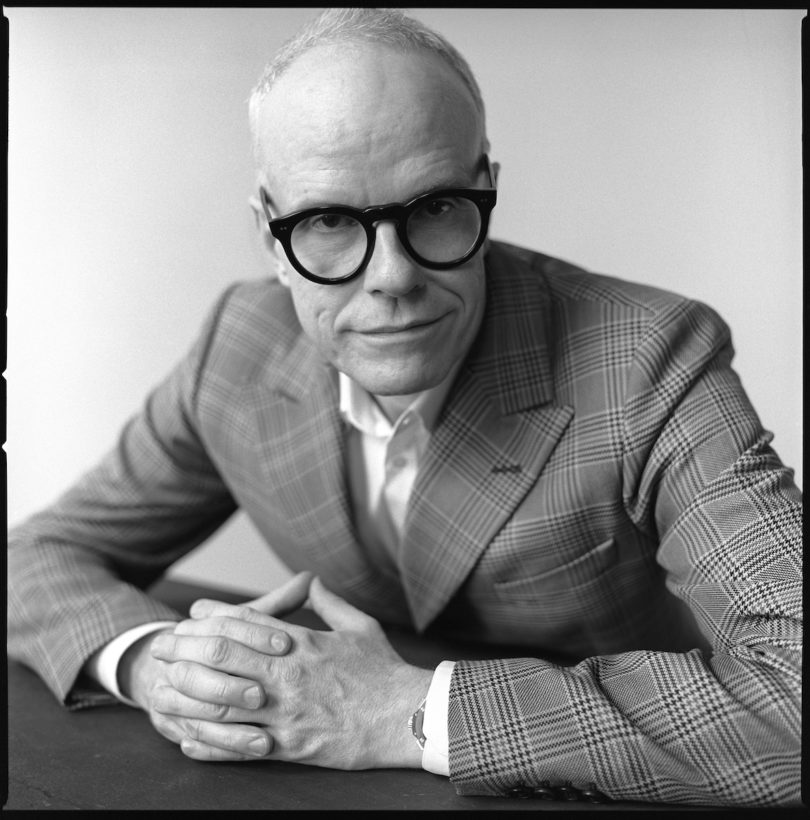

Tillmann Prüfer

ist Style Director des ZEITmagazin. Er stellt jeden Monat herausragende Leistungen der Handwerkskunst vor.

Zum Blog

Annegret Erhard

Annegret Erhard ist ehemalige Chefredakteurin von KUNST UND AUKTIONEN. Den Markt beobachtet sie seit vielen Jahren.

Zum Blog

„Wir müssen dringend über andere Wege nachdenken“

Christoph Amend befragt jeden Monat den Kurator Hans Ulrich Obrist nach seinen Entdeckungen. Diesmal geht es um Grundsätzliches: die Vielfliegerei in der Kunstwelt und eine klimafreundliche Ausstellungspolitik

Von

02.03.2020

Normalerweise frage ich Sie zu Beginn ja immer, was Sie gesehen haben, Herr Obrist. Aber ich habe gerade gelesen, dass Sie künftig weniger fliegen werden, wirklich wahr?

Ja, ich habe schon vor Längerem beschlossen, weniger zu fliegen. Wie Sie vielleicht wissen, bin ich in den Neunzigerjahren vor allem mit Nachtzügen gereist, leider wurden sehr viele seitdem abgeschafft – mit den lobenswerten Ausnahmen in Österreich und Schweden. In England brauchen wir auf jeden Fall mehr Nachtzüge, und ich fordere alle Ihre Leser auf, an die Deutsche Bahn zu schreiben, damit auch sie wieder Nachtzüge einführt!

Sie lieben Nachtzüge.

Das stimmt. Vor allem wegen der zufälligen Begegnungen, die man dort immer wieder machen kann. Diese langsamere Art zu reisen, ist nicht nur besser für das Klima. Sie ist auch besser für uns Menschen. Ich muss gestehen: Viele meiner Texte und Bücher sind während meiner Fahrten in Nachtzügen entstanden.

Sie sind bekannt dafür, dass Sie ständig um die ganze Welt fliegen. Mit Nachtzügen alleine kommen Sie da nicht weit.

Es geht natürlich auch darum, die Langstreckenflüge zu reduzieren. Der deutsche Aktionskünstler Gustav Metzger, der lange in England gelebt hat …

… er ist 2017 im Alter von 90 Jahren in London gestorben …

… hat uns in der Serpentine Gallery schon vor über zehn Jahren darauf gebracht, stärker auf ökologische Fragen zu achten. Mit seiner Kritik am Destruktionspotenzial des kapitalistischen Systems und auch des Kunstbetriebs war er seiner Zeit damals voraus. Es geht, wenn wir über die Kunstwelt insgesamt reden, auch um das Verschicken der Kunstwerke für internationale Ausstellungen und Messen. Hier müssen wir dringend über andere Wege nachdenken. Der CO₂-Verbrauch durch den Transport der Kunstwerke ist einfach zu hoch.

Und Ihre eigenen internationalen Reisen – was wollen Sie da ändern?

Ich versuche, die Flüge zu reduzieren, indem ich längere Reisen unternehme. Das heißt: Ich fliege nicht mehr dreimal im Jahr irgendwohin, sondern nur noch einmal. Dafür bleibe ich dort länger. Übrigens verbraucht auch unsere Kommunikation mit E-Mails jede Menge Energie in den Serverfarmen – ich arbeite gerade daran, meinen E-Mail-Output extrem zu reduzieren. Ganz interessant ist in diesem Zusammenhang die britische Malerin Rose Wylie, die immer gesagt hat, man solle Kleider nicht wegwerfen. Sie ist jetzt 86 Jahre alt und hat seit siebzig Jahren so gut wie keine Kleider gekauft. Dafür hat sie einen unglaublichen Patchwork-Kleidungsstil entwickelt, der Lust auf Nachahmung macht.

Ich merke, Sie sind tief im Thema!

Oh ja. Noch ein anderes Beispiel: Durch die Werke des großartigen, italienischen, 96-jährigen Künstlers Gianfranco Baruchello werde ich nie wieder Fleisch essen. Er ist 1975 aufs Land gezogen und hat die Bewegung „Agricola Cornelia S.p.A.“ gegründet, die Mythen, Kulturen und Traditionen des Ackerbaus erforscht. Wie immer gilt es, von den Künstlerinnen und Künstlern zu lernen: We need the artists to change the future.

Und jetzt frage ich Sie doch noch: Was haben Sie gesehen, Herr Obrist?

Man kann durch Europa mit dem Zug fahren – oder wie in meinem Fall auch innerhalb Englands. Ich bin gerade mit meiner guten Freundin Alice Rawsthorn, der Design-Journalistin, nach Surrey in den Süden von London gefahren. Alice macht meinen absoluten Lieblings-Instagram-Account! Wir waren im Atelier der Keramikkünstlerin Magdalene Odundo. Sie stammt aus Kenia, lebt seit Langem in England und hat ihre Arbeit mit Ton zur höchsten Meisterschaft gebracht.

Ich sehe gerade die Bilder von dem Besuch auf Ihrem Instagram-Account: Vasen, Teekannen …

… ja, Odundo sagt, dass ihre Objekte tanzen. Seit den Siebzigerjahren zählt sie zu den besten Töpferinnen der Welt, sie unterrichtet auch am College. Sie produziert nicht nur Skulpturen, sondern zeichnet auch. Gerade wurde sie vom britischen Königshaus zur Dame geschlagen, eine großartige Künstlerin!

Womit beschäftigen Sie sich derzeit außerhalb der Kunst?

Ich lese gerade das aktuelle Buch des 100-jährigen Wissenschaftlers James Lovelock, einem der wichtigen ökologischen Denker unserer Zeit. Er hat die Gaia-Theorie geprägt, die besagt, dass die Erde ein Organismus ist, in dem alles mit allem verbunden ist. Sein neues Buch heißt „Novozän. Das kommende Zeitalter der Hyperintelligenz“, und es macht tatsächlich Hoffnung, dass die Menschheit die Klimakrise vielleicht doch noch in den Griff bekommt.

Der richtige Schliff

Schon früh begann die Karriere des Juweliers Harry Winston, seine Werke sind für die Ewigkeit

Von

16.01.2018

Manchmal beginnt eine große Geschichte damit, dass man ein etwas besseres Auge hat als andere. So war es bei Harry Winston. Sein Vater war Juwelier, also kannte er sich schon früh mit Steinen aus. Als Zwölfjähriger entdeckte er einen zweikarätigen Smaragd in einem Laden – und kaufte ihn für 25 Cent. Der Wiederverkaufswert lag bei 800 Dollar. In New York eröffnete er 1932 sein erstes Geschäft, das dank seines besonderen Gespürs für Steine schnell wuchs. Ein Meilenstein war der Kauf der Arabella-Huntington-Juwelen. Den als altmodisch geltenden Schmuck der Kunstsammlerin erwarb Winston günstig, er ließ die Teile umarbeiten und veräußerte sie für ein Vielfaches.

Noch heute ist das Haus Harry Winston eine der wenigen Manufakturen, in der die Steine nicht nur arrangiert, sondern auch bearbeitet werden. Immer wieder wurden große Rohdiamanten gekauft, aufgespalten und zu Juwelen veredelt. 1968 wurde die Spaltung des 601-karätigen Lesotho-Diamanten sogar im Fernsehen übertragen.

Diamanten zu schleifen ist ein mühseliges Handwerk, denn sie sind so hart, dass sie sich keinem Material beugen – außer anderen Diamanten. In der Verarbeitung werden die Rohdiamanten zunächst abgerundet. Dazu lässt man einen eingespannten Stein gegen einen anderen rotieren, sodass er sich abschleift. Die endgültige Form, etwa einen Brillantschliff, der aus mindesten 56 Facetten besteht, erhält der Stein an einer Scheibe, die mit Diamantstaub beschichtet ist. Die wertvollsten Diamanten werden von Hand geschliffen, was ihnen eine einzigartige Aura verleiht. Hierbei dauert der Schleifprozess Monate. Erst am Ende der aufwändigen Prozedur steht fest, ob es tatsächlich gelungen ist, das gesamte Potenzial des Steines zu wecken. Es wird an den „4 C“ – Clarity, Color, Carat, Cut – gemessen. Und an den Feinheiten. Ob die Symmetrien stimmen und ob der Stein das richtige Feuer entfacht, sprich: ob er das weiße Licht in die Spektralfarben zerlegt. Harry Winston sagte einmal: „Jeder Diamant muss wie eine eigenständige Person behandelt werden.“ Und da Diamanten bekanntlich ewig halten, sind sie entsprechend nachtragend. Eine schlechte Behandlung verzeihen sie nie.

Lebensechter Hummer

Der Goldschmied Georg Hornemann, der mit dem diesjährigen Cologne Fine Art-Preis geehrt wird, fertigt edle Tafelaufsätze aus Silber und wandelt auf den Spuren der Renaissancekünstler.

Von

11.08.2017

Das Tier namens Falc wirkt, als wäre es gerade aus der Tiefsee emporgetaucht. Silberschwarz glänzend und lebensgroß. Vom Schwanz bis zur Fühlerspitze misst er mehr als 60 Zentimeter und ist mit seinen mächtigen Scheren fast 30 Zentimeter breit. Der Hummer aus massivem Silber zählt zu einer Serie von mehr als 15 „Kreaturen“, die Georg Hornemann und sein Sohn Alexander als Tafelaufsätze entworfen haben. Zu dieser zählt auch ein Taschenkrebs, von dem wir unten die Schere zeigen.

Der Renaissance entlehnt

Tafelaufsätze waren früher wichtige Vorzeigeobjekte der Renaissance-Fürstenhäuser, die vom Können der höfischen Kunsthandwerker und dem eigenen Reichtum kündeten. Auch das Herstellungsverfahren haben die Hornemanns den Künstlern der Renaissance entlehnt. Der Hummer ist der Abguss eines echten Tieres. Falc kommt nämlich tatsächlich aus dem Meer. Er wurde bei einem Fischhändler erworben, gekocht, dann mit einem Skalpell zerlegt und für den Abguss präpariert. Das Fleisch wurde entfernt, die Verbindungshäute und Muskeln wurden in Scheren und Beinen getrennt.

Anschließend wurde von den Einzelteilen des Schalentiers ein Silikonabdruck gefertigt, der als Hohlraum für den Wachsabguss diente. Das ausgehärtete Wachs wiederum gab die Vorlage für die endgültige Gussform der 34 Teile des Silbergusses, die – nach strenger Qualitätsprüfung der Oberfläche – zusammengelötet wurden. Mithilfe von Kugelgelenken und Scharnieren erhielt das silberne Schalentier eine naturgetreue Beweglichkeit an Scheren und Beinen. Die Scherenarme wurden mit einer Schraubverbindung aus Weißgold versehen – zwecks Stabilität. Nachdem der Hummer montiert war, wurde die Oberfläche nachbearbeitet und anschließend das Silber kaltbrüniert, das heißt geschwärzt.

Dabei wurde immer wieder eine Lösung aufgetragen und anschließend abgewaschen. So entstand eine lebendige Oberfläche, die dem Hummer, den es in einer Auflage von sechs Exemplaren zum Preis von 54.600 Euro gibt, seine Plastizität und gefährliche Aura verleiht.

Natürlich kann er mit seinen Silberscheren nicht wirklich zwicken. Richtig weh tun kann er nur, wenn er einem auf den Fuß fällt. Er wiegt acht Kilogramm.

Gefährlich erfolgreich

Monopolisten pflügen eine Schneise der Verwüstung durch den Kunstmarkt, ob im Messe- oder Galeriegeschäft

Von

10.08.2017

Wer dachte, dass der Kunstbetrieb in diesem Jahr mit zusätzlichem venezianischem und Kassler Rummel endgültig überstrapaziert wäre, wer mit besorgtem Blick etwas von Messeüberdruss murmelte oder auf die rückläufigen Verkaufszahlen in den großen Auktionshäusern verwies, hat sich bei aller raunenden Zustimmung der Auguren des Markts und des Zeitgeists mächtig getäuscht. Sie lieben es. Sammler, Künstler, Händler, Vermittler, Kuratoren und Beflissene rauschen von hier nach dort, saugen begierig die An- und Aufregungen des weltweiten Kunstspektakels auf. Man inszeniert sich zu gern in einem permanent gesteigerten Lebensgefühl, das Kunstgenuss (und vielmehr noch den Kunstkauf) zum Elixier einer extrem beschleunigten Existenz macht. Mechanische Erschöpfung und Wiederholungsmüdigkeit sind stets rasch überwunden. Mag sein, dass dieses Phänomen – zusammen mit dem anhaltend mager bestückten Investitionssektor, der nur wenig Lukratives zu bieten hat – bislang jede Krise zum Intermezzo gemacht hat.

Die großen Messen verknüpfen sich mit den regionalen

Die Art Basel lief wieder einmal blendend. Das Zugpferd der unersättlichen MCH Group, Spezialist für Großveranstaltungen der Luxusgüterbranche, ist mit seinen Dependancen Art Basel Miami und Art Basel Hongkong weltweit strategisch ausgezeichnet vertreten. Mehr von diesen Riesentankern müssen es gar nicht sein, um sich an der Spitze zu behaupten. Ein schönes Monopol lässt sich auch elegant etablieren, indem man sich regionale Messen einverleibt. Jüngster Coup der Basler ist die Beteiligung an der Art Fair International in Köln, der die Art Düsseldorf mit der Tochterschau Bloom gehört.

Daniel Hug, Direktor der Art Cologne, der Urmutter aller Kunstmessen, sprach bei so viel bedrohlicher Nähe prompt von Kolonialismus und verwerflichem Machtstreben. Das ist insofern schon interessant, weil er selbst gerade mit seiner Messe die alljährlich im Herbst stattfindende, in vielerlei Hinsicht überholungsbedürftige abc in Berlin unter die Fittiche genommen hat und damit eigenes Expansionsinteresse signalisiert. Hugs unverblümte, überraschend ethisch unterfütterte Kritik richtet sich wohl auch gegen die frisch aufgelegte Initiative „Art Basel Cities“. Sollte diese zum Erfolgsprojekt werden, könnte das daraus resultierende engmaschige Netzwerk die Konkurrenten langsam, aber sicher strangulieren. Geplant sind herausragende Kunstevents, die von der Art Basel das ganze Jahr über in ausgewählten Metropolen temporär installiert werden und die digital gesteuerte Karawane nicht zur Ruhe kommen lassen. Buenos Aires empfängt als erste Station die Kunstfreunde und ihre Marketender und erhofft sich Profit auch in anderen Luxussparten.

Rollkommando mit Nebenwirkungen

Innovation ist wichtig, doch dieses Rollkommando birgt ungute Nebenwirkungen. Eine Art-Basel-Paranoia wäre noch die geringste Irritation. Aber eine derartige Monopolisierung mit ihren unweigerlichen Begleiterscheinungen – Selektion der Aussteller, wettbewerbsfeindliche Preisgestaltung für die Teilnehmer, ein Angebot ausschließlich im hochpreisigen, gängigen Rahmen des sattsam Bekannten – macht die inspirierende Vielfalt der Messelandschaft kaputt. Wirtschaftswissenschaftler sehen in einer Zunahme der Monopolbildung ein Alarmzeichen des Niedergangs nach einer hypertrophen Hochphase. Hat man die Konkurrenz ausgeschaltet, steht man wahrscheinlich irgendwann allein auf weiter, allerdings leer gefegter Flur.

Ohne Messeauftritte – unerlässlich für Umsatz und die Akquise von neuen Kunden – sind die mittleren und kleinen Galerien aufgeschmissen. Können sie dem monopolistischen Kostendiktat nicht mehr folgen, sind sie eines lebenswichtigen Forums beraubt. Das ist ein wesentlicher Grund für das allerorten zu beobachtende Galeriensterben. Wer die Nerven behält, wirkt weiter als Art Consultant, und für die paar treuen Sammler muss man kein teures Etablissement unterhalten.

Hinzu kommt, dass die Großgaleristen Gagosian, Hauser & Wirth oder Zwirner inzwischen ein Gruppenmonopol bilden und mühelos alles, auch die internationale Museums- und Ausstellungspolitik, dominieren. Diese Stellung festigen sie, indem sie sich vielversprechende Nachlässe sichern und so den Markt für möglichst viele wichtige Künstler kontrollieren. Sie streuen die Werke, wie und wann sie es für richtig halten. Beileibe nicht jedem verkauft Hauser & Wirth eine Arbeit von Arshile Gorky oder Eva Hesse, sie diktieren Angebot und Preis, verknappen künstlich und bekommen, wie jetzt auf der Art Basel, 15 Millionen Dollar für ein Gemälde von Philip Guston.

Monopolisten pflügen, egal ob im Messe- oder im Galeriegeschäft, eine Schneise der Verwüstung durch den Markt – das ist keine Übertreibung. Auf der Strecke bleiben diejenigen, die in der Ökonomie der Aufmerksamkeit keinen einigermaßen komfortablen Nischenplatz ergattert haben. Doch ohne sie funktioniert es auf Dauer nicht.

Chancen und Scheitern von Nischen

Wiederentdeckte Künstler verheißen Gewinne, doch die derzeit so beliebte Nischenpflege erschöpft sich schnell

Von

02.06.2017

Der Blick über die Schulter, versonnen, die irritierende Gegenwart ausblendend, ist zweifellos eine ausgesprochen elegante, von Sehnsucht grundierte Haltung. In jeder Hinsicht. Dass sich der Kunstmarkt derzeit verstärkt der jüngeren Vergangenheit, den Jahrzehnten der Nachkriegszeit zuwendet, ist freilich eher Indiz einer fast kollektiven Übereinkunft, die Produktpalette neu zu sortieren. Das historische und kommerzielle Interesse am auszuschöpfenden Potenzial von (vermeintlich) Vergessenem und (schon seinerzeit zu Unrecht) Übersehenem ist überaus reizvoll. Nahezu alle Messen mit Gegenwartskunst haben spezielle Sektionen eingerichtet. „Rediscovery“ oder ähnlich heißen die Abteilungen aufmunternd mit leicht didaktischem Einschlag. Sie richten sich an eine Klientel, die sich nicht mit Pauken und Trompeten, aber in Teilen doch bereitwillig abkehrt von der bis vor Kurzem noch so berauschenden Szene der Gegenwartskunst.

Wer sich bisher die millionenschweren Blue Chips nicht leisten konnte oder wollte (das waren weit mehr als neunzig Prozent der Käufer), kaufte in niedrigeren Preissegmenten und setzte entschieden oder stillschweigend auf die Werke eines fantastischen Genies in den Mittzwanzigern. Das ging nicht immer gut, wie sich in etlichen, nach einer Zeit der Besinnung anstehenden Verkäufen zeigte, und raubte nicht nur finanzielle Ressourcen. Die in der jüngsten Vergangenheit oft himmelschreienden Gewissheiten des Kunstmarkts sind inzwischen arg ins Wanken geraten.

Was auf dem Markt kaum gefragt war, kann keine spektakuläre Preisentwicklung vorweisen

In Zeiten weltpolitischer Turbulenzen und allgemeiner Orientierungslosigkeit besinnt man sich gern und sehr barock auf eitlen Wahn und echte Werte. Man kramt in der jüngeren Kunstgeschichte, man pflegt (der Galerist) und betrachtet (der Kunstfreund) sorgfältig die Künstlernachlässe des 20. Jahrhunderts. Jeder Händler zeitgenössischer Kunst, der auf sich hält, hat mittlerweile mindestens eine solche Wiederentdeckung auf Lager. Diese Marktnischen werden dann fein ausstaffiert, der vorsichtige Sammler nähert sich schnuppernd, der Investor wittert Morgenluft. Die fast nie gesehenen, verschollen geglaubten, von Erben versteckten, von der Kritik nicht anerkannten, aber von Künstlerkollegen hochgeschätzten Werke aus der zweiten Riege der einstigen Avantgarde gelten heute allgemein als unterbewertet.

Das waren sie natürlich nicht, denn was auf dem Markt kaum gefragt oder gar nicht erst sichtbar war, kann schlicht keine spektakuläre Preisentwicklung vorweisen.

Doch kann sich die frisch installierte Nische bei guter internationaler Pflegestrategie (Presse, Marketing, solide Auftritte im richtigen Umfeld) zum Edelbrutkasten für satte Preise mausern? Da gibt es unterschiedliche Erfahrungen. Die „verschollene“ Generation der Zwischenkriegskünstler, seit Jahren schon gehegt und gepriesen, ist nie über ein paar Achtungserfolge hinausgekommen. Die Liebe zu den Zero-Künstlern explodierte dagegen vor einigen Jahren nach langem, lediglich regional vor sich hindümpelndem Interesse. Nun feierten Uecker, Mack, Piene, Scheggi, Castellani und Schoonhoven Triumphe. Die bisherigen Eigentümer verkauften und belieferten die Auktionen, als gäbe es kein Morgen. Die Preise stiegen exorbitant; aber auf höchstem Niveau angelangt, wird es schon wieder frostiger.

Wie sieht es auf dem Antiquitätenmarkt aus? Der facettenreiche, einst maßgeblich und weltumspannend agierende Handel mit kostbarem Kunsthandwerk schrumpft stetig und unaufhaltsam. Wohlfeiler Kulturpessimismus soll hier nicht gefeiert werde, an eine zukünftige Nischenposition wollen wir gar nicht denken, aber wer die wenigen maßgeblichen Messen mit feinen Antiquitäten vergangener Jahrhunderte besucht, begegnet nicht sonderlich vielen jungen Sammlern. Auf der Suche nach einem (meist tatsächlich nur einem) distinguierten Möbel – was sich leicht finden lässt, denn die Preise sind auf einem sehr moderaten Level gelandet – bewundern sie etwas ratlos die Altmeistergemälde und Tapisserien, Skulpturen und Aufsatzsekretäre. Neugierig inspizieren sie dagegen die Kojen mit den Kunstkammer-Arrangements. Und entscheiden sich für eines der gut dokumentierten Objekte: gefilterte Zeitzeugen vergangener Jahrhunderte, die ästhetisch und formal von Abenteuern, Menschen, Dingen und Verhältnissen erzählen, von Handwerkskunst und Prestige. Und die besonders geeignet sind, im häuslichen Ambiente Bildung, Humor und Weltläufigkeit zu demonstrieren. Nur selten wird daraus eine fokussierte Sammelleidenschaft. Der heutige Zeitgeist sieht das einfach nicht vor.

Der klassische Porzellan-, Silber- oder Glassammler hingegen ist betagt und erfahren. Er sucht in einem stark geschrumpften, qualitativ übrigens durchweg diametral gestiegenen Angebot nur noch das eine, das herausragende Stück, das seine Leidenschaft krönen könnte. Sein Blick über die Schulter ist wissend und melancholisch, eine Spur Optimismus blitzt aber auf in seinen Augen. Es sind die Augen des kundigen Bewahrers.

Königlicher Kaffee

Kaffeegenuss in edelster Form – kunstvoll zubereitet mit dem Coffee Maker aus Paris.

Von

31.05.2017

Zur Kunst gehört die ständige Verfeinerung. Besonders beeindruckend war diese in den letzten Jahren beim Kaffee. Früher war dieses Heißgetränk eine simple Sache. Man gab das immer gleiche Pulver in einen Filter – und fertig. Mittlerweile muss man zumindest eine Siebträgermaschine und Bohnen aus kontrolliertem Anbau aufbieten, um nicht als Barbar zu gelten.

Die große Kunst der Kaffeezubereitung ist es, ihn mit einem Glaskolben zu brühen. Dabei wird Wasser in einem Gefäß mit einem Brenner zum Kochen gebracht, das über ein Röhrchen mit einem Glas verbunden ist. In dieses sprudelt das kochende Wasser hinein und wird dort mit dem Pulver vermischt. Anschließend wird der Brenner ausgeschaltet, die Luft kühlt ab und durch den Unterdruck wird der Kaffee in das Ursprungsgefäß gesaugt. Das Pulver bleibt zurück. Solcher Kaffee gilt als sehr wohlschmeckend, weil das Gebräu nicht vom Papiergeschmack des Filters kontaminiert ist.

Besonders raffiniert ist der Royal Coffee Maker, der in Paris von Hand gefertigt wird. Hier treffen Kaffee und Wasser bei der perfekten Temperatur aufeinander, damit die richtigen Öle und Aromen extrahiert werden. Das Wasser wird mit einem Spiritusbrenner erhitzt, steigt vom Messingkessel in einen Glaskolben. Wenn der Kessel leer ist, hebt er sich durch einen Gleichgewichtsmechanismus, eine Klappmechanik löscht die Flamme. Der Kaffee läuft durch den Unterdruck zurück in den Kessel, von wo er mit einen Hahn gezapft wird.

Diese Coffee Maker sind nach Vorbildern aus dem 19. Jahrhundert gefertigt. Die Messingteile werden einzeln gegossenen und dann von Hand verfeinert. Der Kunde kann zwischen einem Gold-, Silber- oder Kupferfinish wählen. Jedes Metallteil wird poliert und anschließend auf eine Basis aus Obsidian, Malachit oder Azurit montiert.

Zum Schluss wird in die Royal-Maschine noch eine Seriennummer graviert. Hernach kann man den vielleicht besten Kaffee der Welt genießen. Im Kolben sorgt ein Goldfilter dafür, dass kein Kaffeepulver in den Messingkessel gelangt. Gold ist geschmacksneutral. Eigentlich schade. Nur zwei Nachteile hat der Royal-Coffeemaker. Man muss für ihn etwa 10 000 Euro ausgeben. Und anschließend wird einem jeder andere Kaffee schmecken, als hätten ihn Barbaren gebraut.