Leben und Schaffen Werner Tübkes

Manchen gilt er nur als „DDR-Maler“, doch Tübke malte nach eigenen Vorstellungen und Idealen. Er schuf Allgemeingültiges auch dort, wo Propaganda gewünscht war. Der Künstler starb vor 20 Jahren

Von

22.05.2024

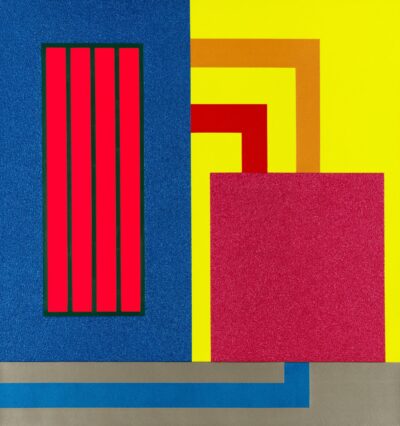

Kein sozialistischer, sondern magischer Realismus: Werner Tübke ließ sich vom Staat nicht diktieren, wie er zu malen hatte. Er zählt für viele zu den bedeutendsten Malern Deutschlands im 20. Jahrhundert, aber musste sich auch nach dem Ende der DDR immer wieder mit Vorwürfen auseinandersetzen, er sei „Staatskünstler“ gewesen. Er starb am 27. Mai 2004 in Leipzig.

Als die bekannteste Arbeit des Mitbegründers der „Leipziger Schule“ gilt das monumentale Bauernkriegspanorama, für das eigens ein Museum bei Bad Frankenhausen in Thüringen gebaut wurde und an dem er rund zwölf Jahre lang arbeitete.

„Seine Werke sind aktueller denn je“, sagt der frühere Direktor des Instituts für Kunstgeschichte der Universität Leipzig, Frank Zöllner. Der Kunsthistoriker hat die noch bis 16. Juni laufende Ausstellung „Tübke und Italien“ im Museum der bildenden Künste in Leipzig mit kuratiert. Bedeutend seien Tübkes Arbeiten etwa zu Nachwirkungen des Faschismus. „Aber auch Kolonialismus und selbst Antisemitismus waren seine Themen“, so Zöllner. Zudem sei etwa „Papst-Maler“ Michael Triegel, der Benedikt XVI. porträtieren durfte, stark von Tübkes beeinflusst.

Argwohn und Devisen

1929 wurde Tübke in Schönebeck / Elbe (Sachsen-Anhalt) in eine Kaufmannsfamilie geboren – am 30. Juli dieses Jahres wäre er 95 Jahre alt geworden. Er studierte an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, in Greifswald Kunsterziehung und Psychologie und kehrte dann nach Leipzig zurück. Dort verlor er 1957 wegen kunstpolitischer Konflikte eine Anstellung an der Hochschule und arbeitete er als freischaffender Künstler.

1964 wurde er in Leipzig als Dozent wieder angestellt. Immer noch blickten Funktionäre aber mit Argwohn auf seinen an Renaissance-Meister angelehnten Stil, der nicht zur Staatsdoktrin des sozialistischen Realismus passte. Auch 1968 drohte Tübke eine Entlassung, gegen die seine Studenten aber erfolgreich protestierten.

Dazu kam: Tübke machte im Westen auf sich aufmerksam. Ein Mailänder Galerist widmete ihm 1971 eine Einzelschau. „Die Italiener lagen ihm zu Füßen, sie haben sich in seiner Hochrenaissance wieder gefunden“, so Silke Krage vom Panorama Museum bei Bad Frankenhausen.

Tübke habe viel verkaufen können und bescherte der DDR Devisen. „Das führte zum Umdenken bei den damals kulturpolitischen Verantwortlichen, bei denen er zuvor nicht immer gut wegkam“, sagte Krage. Von 1973 bis 1976 war Tübke sogar Rektor der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig. Dann kam das Bauernkriegspanorama.

Menschliches statt überhöhtes Heldentum

Die DDR-Regierung gab das Werk mit dem Titel „Frühbürgerliche Revolution in Deutschland“ zum 500. Geburtstag des Theologen und Reformators Thomas Müntzer (1489–1525) in Auftrag. Dieser hatte die Aufständischen im Deutschen Bauernkrieg 1525 in die Schlacht auf dem Hügel beim nordthüringischen Bad Frankenhausen geführt, auf dem heute das Museum steht. Die Bauern wurden vernichtend vom Fürstenheer geschlagen.

Die DDR-Oberen wollten die Geschichte in einem propagandistischen Schlachtenpanorama umgesetzt sehen: Es sollte zeigen, dass die damaligen Hoffnungen der Aufständischen im Bauern- und Arbeiterstaat ihre Erfüllung gefunden hätten. Tübke aber lieferte etwas anderes.

Auf dem etwa 1700 Quadratmeter großen Rundgemälde malten Tübke und seine Helfer mehr als 3000 Einzelfiguren. Das Bild schlägt einen Bogen vom späten Mittelalter zur Neuzeit, Symbolisches und historische Personen sind darin zu finden. Auch Tübke selbst verewigte sich und eben die Schlacht von Bad Frankenhausen.

Doch die erhofften strahlende Bauernhelden sind nicht zu sehen. „Die vom Staat gewünschte Darstellung der Bauernkriegsgeschehnisse hat Tübke nicht geliefert, aus einem Staatsauftrag wurde für ihn ein Selbstauftrag“, so die fürs Museumsmanagement verantwortliche Krage. Das Bild zeige menschliche Grundideen von Geburt, Tod, Liebe, Hass. „Es ist tatsächlich ein universales Bild, das Geschichte, Gegenwart und Zukunft in sich vereint.“ Knapp zwei Monate nach der Eröffnung des Panorama Museums 1989 stürzte die Berliner Mauer.

Fremd- und Selbstwahrnehmung

Das Bauernkriegspanorama war bei Weitem nicht der einzige Staatsauftrag für Tübke. Nach der Wiedervereinigung wehrte er sich aber vehement gegen die Darstellung, er sei „Staatsdiener“ der DDR gewesen und gab seinerzeit erhaltene Preise zurück.

Erst vor einigen Jahren habe sich die allgemeine Wahrnehmung Tübkes geändert, erläutert Krage. Die DDR hatte insofern „1000-prozentige Propagandaarbeit“ geleistet, als dass der Begriff Bauernkriegspanorama in den Köpfen vieler Menschen verankert und Tübke auch daher lange als reiner Staatskünstler abgespeichert gewesen sei. Aber Kunstwerke wie das Bauernkriegspanorama seien eben nur durch große, finanzstarke Auftraggeber möglich gewesen.

Kunsthistoriker Zöllner fasst es so zusammen: „Ganz generell gesprochen, kann man sagen, dass das Frühwerk linientreuer ist als das spätere Werk. Aber selbst die eher konformen Werke sind in der Regel noch zweideutig.“ Eine Ausnahme sieht er in Tübkes Gemälden zum „Nationalkomitee Freies Deutschland“. Danach seien alle Arbeiten zweideutig.

Bleibt die Frage, wie umgehen mit den Werken, die als Auftrag einer Diktatur entstanden sind? Eine mögliche Antwort wurde 2015 an der Uni Leipzig gegeben: Seitdem ist dort zudem das Großformat „Aufrecht stehen“ des Leipziger Künstlers Reinhard Minkewitz zu sehen. Das Bild gilt quasi als gemalte Gegenrede zum auch als DDR-Propaganda kritisiertem „Arbeiterklasse und Intelligenz“ Tübkes, der das Wandbild im Staatsauftrag für die Uni geschaffen hatte. Minkewitz‘ Werk war dagegen ein Auftrag des Schriftstellers Erich Loest (1926 – 2023), der Tübkes Bild als Kränkung für einstige Regimegegner gesehen hatte. (Marie-Helen Frech, dpa)