„Clubhouse erinnert mich an Beuys“

Christoph Amend befragt jeden Monat den Kurator Hans Ulrich Obrist nach seinen Entdeckungen. Im März geht es um Clubhouse, das Museum als Ort der Empathie und neue Technologien in der Kunst

Von

03.03.2021

/

Erschienen in

WELTKUNST Nr. 182

Was haben Sie gesehen, Herr Obrist?

Clubhouse. Ich habe mir einiges auf Clubhouse angehört, bin aber noch am Überlegen, was ich damit machen könnte.

Sie reden von der Social-Media-App, die in Deutschland im Januar schlagartig bekannt geworden ist, einer Art Twitter zum Hören.

Ja, genau. Aber wie gesagt, ich recherchiere noch. Ich bin da manchmal etwas langsam. Damals bei Instagram habe ich auch ein Jahr gebraucht, bis ich eine eigene Idee dafür hatte. Was denken Sie über Clubhouse?

Vieles daran ist sehr interessant, der Live-Charakter, die Konzentration auf Audio. Ob es sich durchsetzt? Too early to call.

Was ich spannend finde, ist, dass es oft zu richtig langen Gesprächen kommt, über mehrere Stunden. Clubhouse hat eine faszinierende Slowness. Es erinnert mich an unsere Marathon-Interviewtage, die oft über zehn Stunden gehen. Die Leute im Publikum kommen und gehen, holen sich zwischendurch was zu essen … Und es erinnert mich an die Idee von Beuys, an seine permanente Konferenz.

Er wollte das Museum zu einem Ort der permanenten Konferenz machen.

Im Grunde ist Clubhouse eine permanente Konferenz, von morgens bis tief in die Nacht.

Wo sind Sie eigentlich gerade?

Ich war gerade im Atelier des großartigen Malers Reggie Burrows Hodges. In unserer letzten Kolumne haben wir ja über digitale Atelierbesuche gesprochen, die ich natürlich weiter mache, aber ich dachte, diesmal drehen wir das Prinzip unserer Gespräche um. Sonst reden wir erst am Ende über ein Buch, können wir heute gleich über Bücher reden? Ich habe so viele gelesen, gerade ist die perfekte Zeit zum Lesen.

Sehr gern. Also: Was haben Sie gelesen?

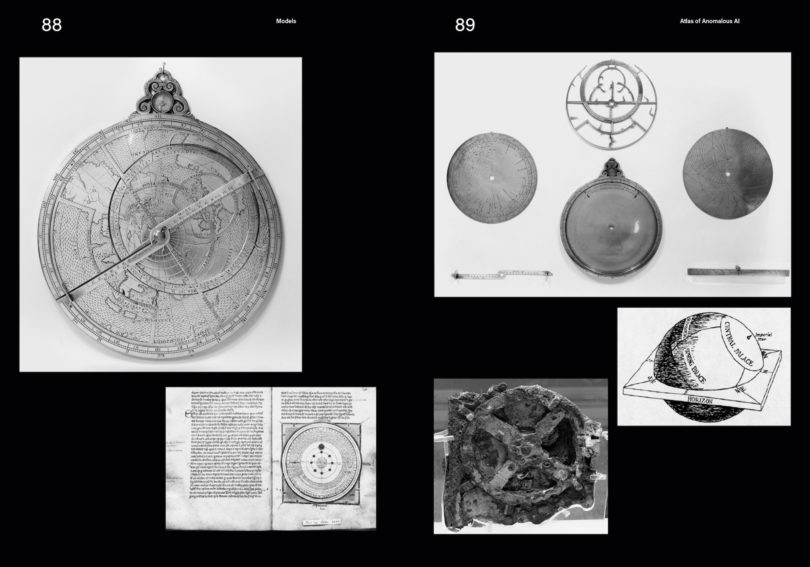

Die derzeitige Pause ist für die meisten Museen ein Moment des Innehaltens, des Sich-Fragens: Wie geht es mit uns weiter? András Szántó hat diese Frage in dem Buch „The Future of the Museum“ mit 28 Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt erörtert, von Marion Ackermann in Dresden über Anton Belov in Moskau, Sandra Jackson-Dumont in Los Angeles bis Koyo Kouoh vom Zeitz MOCAA in Kapstadt. Ich wurde auch befragt. Bei solchen Übersichtsbüchern achte ich immer darauf, ob sich bestimmte Themen durch die Gespräche ziehen. Hier ist es etwa der Gedanke, dass die Kunst zu uns kommen muss, dass es genauso wichtig ist, was außerhalb eines Museums stattfindet wie innerhalb – das Museum als Ort der Empathie. Oder auch dass mit der globalen Ausbreitung von Museen eine größere Pluralität der Institutionen vorstellbar ist – unterschiedliche Arten von Museen für unterschiedliche Fragestellungen. Und dass wir lernen müssen, die Sammlungen sichtbarer zu machen, und nicht nur das zu zeigen, was ein paar Kuratoren auswählen. Oder die Frage, wie und was können wir von anderen Sektoren lernen, etwa Videogames. Es ist ein überraschend optimistisches Buch, weil es zeigt, dass die Museen widerstandsfähig und offen für Innovationen sind. Ein anderer Aspekt ist die Frage, wie wir mit den neuen Technologien umgehen, und dazu ist gerade der „Atlas of Anomalous AI“ erschienen, herausgegeben von Ben Vickers und K Allado-McDowell.

Ben Vickers arbeitet mit Ihnen in der Serpentine Gallery zusammen, K Allado-McDowell hat für Google ein Konzept entwickelt, das Kunst und AI verbindet.

Das Buch beschäftigt sich mit dem Einfluss von Aby Warburgs Atlas, das war ja eine meiner Lieblingsausstellungen 2020 im Haus der Kulturen der Welt in Berlin.

Was hat Aby Warburgs Atlas mit AI, also mit künstlicher Intelligenz, zu tun?

Das ist eine der Thesen der Herausgeber: dass Warburg das Internet vorausgedacht hat. Und dass AI bislang viel zu sehr nur mit der Industrie in Verbindung gebracht wird, dass wir sie stärker mit Philosophie, mit Mathematik, mit Naturwissenschaften verbinden sollten, auch um die zerstörerischen Kräfte, die sie teilweise in sich trägt, zu bändigen. Und dann liegt noch vor mir die Neuauflage der Tagebücher von Brian Eno …

… dem legendären Musikproduzenten und Mitgründer der Band Roxy Music. Sie arbeiten gerade mit ihm zusammen, richtig?

Ja. In den Neunzigerjahren, als ich nach London gezogen bin, kamen die Tagebücher frisch heraus, es war das erste Buch, das ich mir damals in der Stadt gekauft habe. Brian Eno hat jetzt ein neues Vorwort für die Geburtstagsausgabe geschrieben, das ganz wunderbar ist. Er führt darin Wörter auf, die es vor 25 Jahren noch nicht gab, als das Buch zum ersten Mal erschienen ist: Begriffe mit Zahlen wie 3-D-Drucker oder 9/11. Unter A ist auch AI dabei, das Wort hätte damals niemand verstanden. Und Airbnb, Alexa. Oder nehmen Sie B: Blockchain, Bluetooth, Boomer, Botox, Brexit.

Wie viele Wörter sind es insgesamt, die wir neu lernen mussten?

Warten Sie, ich blättere mal durch, grob geschätzt: 600 bis 700. Am Ende steht beispielsweise Wikipedia – und Zooming.

Wir beide haben unser Gespräch ja heute auch über Zoom geführt – vielen Dank dafür, Herr Obrist.