In bewegten Kreisen

Das Münchner Lenbachhaus erinnert daran, wie der Maler Günter Fruhtrunk im Paris der Fünfzigerjahre zu seiner markanten Bildsprache fand

Von

19.02.2024

/

Erschienen in

Weltkunst Nr. 224

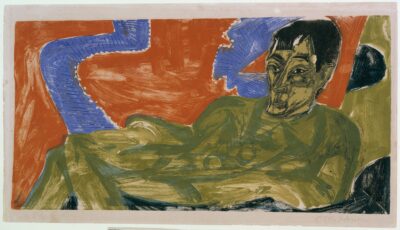

Paris, Sommer 1962: Die Sonne knallt auf die Dächer der Rue Saint-Luc. In dieser Hitze hat sich ein Dokumentarfilmer im Atelier von Günter Fruhtrunk angekündigt. Er will Porträts von Künstlerinnen und Künstlern der Pariser Szene aufnehmen – und der deutsche Maler, der inzwischen seit acht Jahren in Frankreich lebt, soll einer von ihnen sein. Der Film zeigt Fruhtrunk mit nacktem Oberkörper konzentriert bei der Arbeit. Mit Geodreieck und Reißfeder zieht er Formen auf dem Papier. Nichts bringt ihn aus der Ruhe, nicht mal die Temperaturen. Draußen flirrt die Luft über dem Asphalt, und drinnen lässt Fruhtrunk die Linien flimmern.

Das Lenbachhaus widmet Günter Fruhtrunk zum 100. Geburtstag eine Schau

Besser hätte man die Essenz seines Werks, die Akribie und Leidenschaft für das Abstrakte, wohl nicht einfangen können. Der kurze Schwarz-Weiß-Clip führt einen im Münchner Lenbachhaus in Fruhtrunks Ausstellung hinein. Das Haus widmet dem Künstler zum 100. Geburtstag eine Schau, genau wie das Kunstmuseum Bonn. Während man im Rheinland Fruhtrunks Gesamtwerk verfolgt, konzentriert sich das Lenbachhaus in 60 Arbeiten auf seine Pariser Jahre und die Versuche, in der französischen Hauptstadt einen Stil und vor allem Anschluss zu finden.

1923 in München geboren, wurde Fruhtrunk im Zweiten Weltkrieg so schwer verletzt, dass er sich nie vollkommen davon erholte. Sein Suizid im Jahr 1982 hat auch mit den Spätfolgen des Krieges zu tun. Zeit seines Lebens wollte er vergessen, den Krieg und Deutschland hinter sich lassen. Nach seinem Kunststudium am Bodensee kam er Anfang der Fünfzigerjahre erstmals nach Frankreich: Die Gemälde von Fernand Léger und Hans Arp beeindruckten ihn. In ihrer Formensprache sah Fruhtrunk den ungegenständlichen Neubeginn, nach dem er sich so dringend sehnte. Denn er lehnte die Darstellung ab, seine Bilder sollten nichts erzählen. Statt auf Farben setzte er auf schwebende Figuren in Moosgrün und Braun. Er versuchte sich, das spürt man, zunächst an der Form.

Fruhtrunks Weg in die Abstraktion

Es dauerte nicht lange, bis er seine Vorbilder auch persönlich traf. Hans Arp wurde zu einem seiner wichtigsten Förderer, der sich für eine Verlängerung seines Aufenthalts in Frankreich einsetzte. Denn die Rückkehr in die badische Provinz war für den 31-jährigen, mittellosen Fruhtrunk ausgeschlossen. Wie ernst es ihm war, zeigen Briefe aus der Zeit: Er bat sogar den damaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss um Hilfe. Eine Lösung hatte dieser nicht, aber über Umwege erreichte das Schreiben den deutschen Botschafter in Paris, der Fruhtrunk unter die Arme griff. In Paris lernte der Künstler dann das Netzwerken: Er wartete nicht, bis das Schicksal ihm Ausstellungen bescherte, lieber arbeitete er selbst dafür. So lernte er auch die Deutsche Eva-Maria Eichstaedt kennen, mit der er ein Kind bekam. Als Fremdsprachenkorrespondentin übernahm Eichstaedt bald Fruhtrunks Korrespondenz und wurde so auch im Beruflichen zu seiner Partnerin. Mit ihrer Unterstützung stellte er sich bei Sammlern und Galerien vor. Die Freundschaft zu Arp erwies sich als glückliche Fügung: Über ihn machte Fruhtrunk Bekanntschaft mit der Kunsthändlerin Denise René, die ein Auge für konstruktive Kunst hatte.

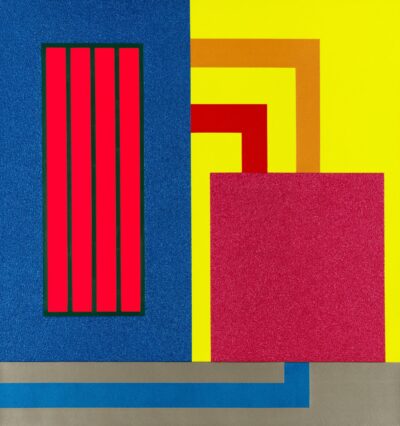

Ihre erste Begegnung endete jedoch anders als erwartet: René waren Fruhtrunks Arbeiten nicht abstrakt genug. Erst wenn er bereit sei, Kreise mit dem Zirkel zu ziehen, solle er sich wieder bei ihr melden. Zunächst ärgerte sich der Künstler, nahm ihre Bemerkung dann aber ernst: Er entfernte sich vom Räumlichen und ordnete einzelne Formen – Kreise und Balken – geplant auf der Fläche an. Leuchtendes Rot, helles Orange, das fast ins Neon kippt, und immer wieder alles durchdringendes Schwarz strukturieren von da an seine Gemälde. Die Formen scheinen aus der Leinwand auszubrechen, so dynamisch heben sie sich von der Oberfläche ab. Das Auge meint heute in Fruhtrunks Arrangements Klaviertasten zu erkennen, die im Ohr wie Jazz klingen. Es sind, im wahrsten Sinne, Farbtöne. Für Fruhtrunk waren die Gemälde hingegen eine „artikulierte chromatische Textur mit höchster Lichtkraft“. Die Wirkung an der Wand beschäftigte ihn mehr als die Interpretation: Auf den Rückseiten der Leinwände vermerkte er in geschwungenen Pfeilen verschiedene Hängerichtungen. Alles ist möglich, solange die Form für sich spricht.

Mit der Aufnahme in Denise Renés Programm wuchs das internationale Interesse an Fruhtrunks Arbeiten: Das Museum of Modern Art in New York zeigte ihn in einer bedeutenden Gruppenschau, 1968 wurde er endlich zur Documenta nach Kassel und zur Biennale nach Venedig eingeladen. Im Lenbachhaus feiert man seine Erfolge, lässt die Niederlagen aber nicht aus. Aus den Briefen erfährt man, wie geplatzte Projekte dem Maler zusetzten und seine Ehe zerbrach. Trotzdem gab er nicht auf. Die Berufung als Professor an die Münchner Kunstakademie verlieh ihm neuen Aufschwung: Deutsche Galerien wurden auf ihn aufmerksam und 1970 dann ganz Deutschland, als er die mittlerweile legendäre Plastiktüte des Discounters Aldi Nord gestaltete.

Pendelte Fruhtrunk anfangs noch zwischen Frankreich und Deutschland, verlagerte er Anfang der Siebzigerjahre seinen Lebensmittelpunkt zurück nach München. Paris als Zweitwohnsitz – als Gefühl – gab er jedoch nie auf. Es bleibt die Stadt, der er auf ewig seinen Stil verdankt.

Service

Ausstellung

„Günter Fruhtrunk. Die Pariser Jahre (1954–1967)“

Lenbachhaus, München,

bis 7. April

„Günter Fruhtrunk Retrospektive“

Kunstmuseum Bonn

bis 10. März