„Dieses Haus erzählt viel Geschichte“

Nach langer Restaurierung wurde die Synagoge in der Münchner Reichenbachstraße neu eröffnet. Zu verdanken ist dies vor allem Rachel Salamander. Wir sprachen mit ihr über das Bauhaus, jüdisches Leben nach 1945 und eine ungewisse Zukunft

ShareFrau Salamander, Sie haben sich jetzt fast 15 Jahre der Restaurierung der Synagoge in der Reichenbachstraße gewidmet. Wie kam es überhaupt zu dem Projekt?

Im Hof hinter der Synagoge gab es damals ein Bestattungsinstitut. Ich hatte dort eine Beerdigung zu organisieren und kam deshalb seit Längerem mal wieder an der leer stehenden Synagoge vorbei. Ich schaute von außen durch die Fenster und erschrak über ihren schlechten Zustand. Das war im Jahr 2011.

Warum war der Bau in diesem Zustand?

Seit 2006 in München die neue Hauptsynagoge Ohel Jakob eingeweiht wurde, am Jakobsplatz, wo sich auch das Jüdische Museum befindet, war die Synagoge ungenutzt. Aber ich finde, wir können als Nachgeborene der zweiten Generation nicht dauernd die Zerstörung durch die Nazis beklagen und sehenden Auges eines der interessantesten Gotteshäuser verfallen lassen. Diese Verantwortung auf mich zu nehmen war für mich unvermeidlich.

Wie ging es dann weiter?

Ich habe bereits auf dem Rückweg von dem Beerdigungsinstitut beschlossen, einen Verein zur Rettung der Synagoge zu gründen. Danach habe ich schnell einige Leute aus meinem Umfeld gefragt, ob sie mitmachen, vor allem Rechtsanwalt Ron C. Jakubowicz, der von Beginn an mein Stellvertreter im Verein wurde. Gemeinsam sind wir zur Präsidentin gegangen …

… Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern.

Genau, denn die Synagoge ist Eigentum der Gemeinde. Wir haben ihr das Projekt vorgestellt. Sie sagte nur: Eine noble Idee, machen Sie. Dann habe ich gemacht. So ging es los.

Was hat Sie angetrieben, so ein großes Bauprojekt zu übernehmen? Sie haben mit Ihrer Literaturhandlung doch schon ein Lebenswerk geschaffen.

Ich hatte damals keine Ahnung, was das bedeutet. Gut, dass man nicht immer weiß, was auf einen zukommt, sonst würden viele Aktivitäten und Initiativen nicht zustande kommen! Dieses Gotteshaus erzählt viel Geschichte. Die galt es zu bewahren. Meine Arbeit ist schon mein Leben lang vor allem Rekonstruktionsarbeit. Das war mit der Literatur nicht anders. Als ich 1982 die Literaturhandlung gründete, ging es darum, die hier verjagten und ermordeten Dichter und Denkerinnen wieder einzubürgern, sie wieder in die deutsche Literatur zurückzuholen. Und auch meine journalistische Arbeit war immer ein Stück Rekonstruktion dessen, was zerstört worden war.

Welche Geschichten, die Sie rekonstruieren möchten, erzählt diese Synagoge?

Dieses Haus wurde 1931 gebaut, als letzter Sakralbau vor der Machtübernahme der Nazis. Und er ist der einzig stehen gebliebene Bau des Münchner Vorkriegsjudentums. Es gibt sonst in der Stadt keine sichtbaren Zeichen der jüdischen Geschichte. Außer den Friedhöfen natürlich. Außerdem ist sie die erste Synagoge, die nach dem Zweiten Weltkrieg wieder eingeweiht wurde. Das sind Stationen, Schichten von Geschichte, die wiedererweckt werden müssen. Das treibt mich an.

Wer hat den Bau damals beauftragt, zwei Jahre vor der Machtergreifung der Nazis?

In der Isarvorstadt lebten damals viele Ostjuden, wie sie sich selbst nannten, die vor den Pogromen und dem Antisemitismus in Osteuropa geflohen waren. Sie haben in München Zuflucht gesucht und sich hier eine Zukunft vorgestellt. Sie waren religiös, sprachen Jiddisch und pflegten ihre traditionelle Kultur. Rund um den Gärtnerplatz war so jüdisches Leben entstanden, Kleinhandel, Handwerkerbetriebe, Turnvereine, Kindergärten und so weiter. Es waren diese noch nicht ins Bürgertum aufgestiegenen Leute, die diese Synagoge bauten. Sie entstand nach der Weltwirtschaftskrise in einer Zeit der Bedrängnis, mit geringen finanziellen Mitteln. Es gab ja auch die große Hauptsynagoge an der Herzog-Max- Straße, mit 1800 Plätzen. Die dortige Gemeinde war bürgerlicher, dorthin gingen die, die auf dem Weg waren, sich zu assimilieren.

Wer war der verantwortliche Architekt für die neue Synagoge?

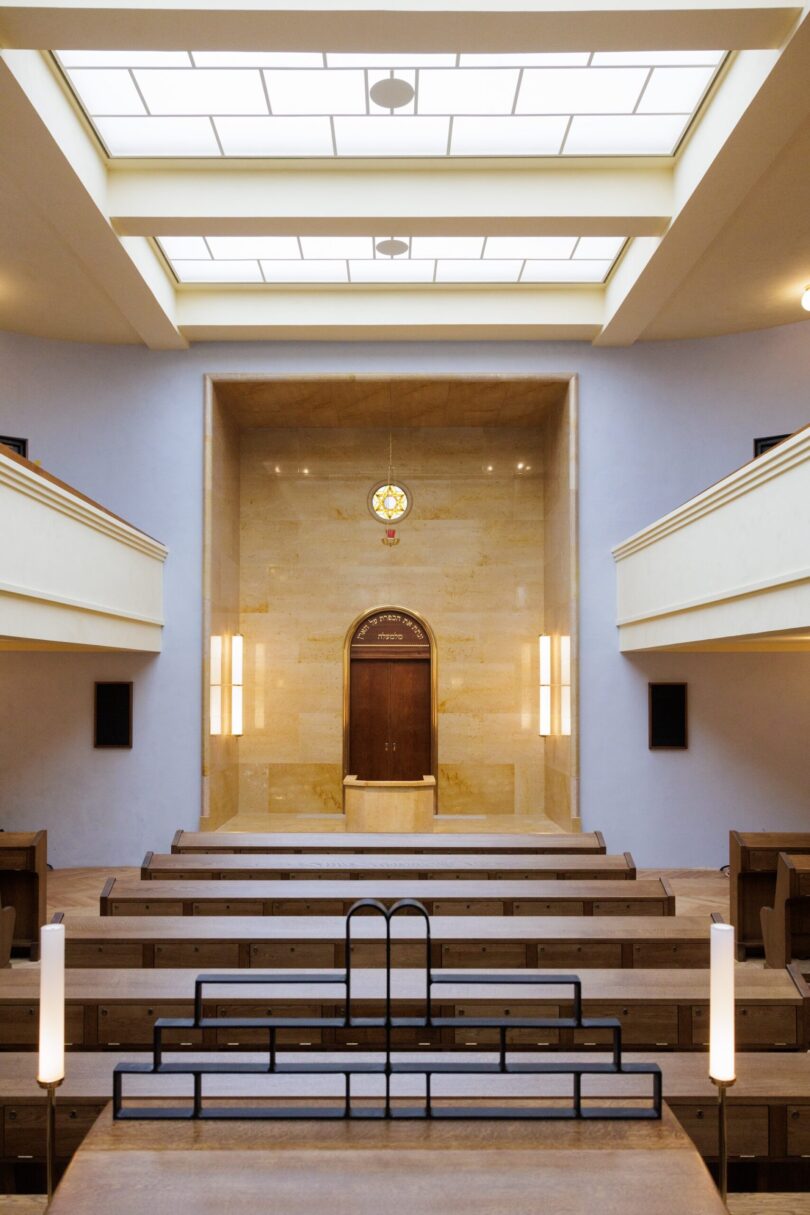

Den Auftrag erhielt der junge Architekt Gustav Meyerstein. Er hat die Synagoge im Stil des Bauhaus und der Neuen Sachlichkeit entworfen. Durch die Schlichtheit des Baus und der Ausstattung kam seine Farbgebung, die jetzt wieder sichtbar ist, besonders gut zur Geltung, der bernsteinfarbene Marmor um den Thoraschrein, das Türkisblau der Wände und das pompejanische Rot im Foyer.

Was hat Gustav Meyerstein sonst noch gebaut?

Er hat die Zeichen der Zeit erkannt und ist 1933 nach Tel Aviv emigriert. Dort wirkte er am Bau der Weißen Stadt mit, hat vor allem Gewerkschaftsbauten im Bauhaus-Stil entworfen und auch einige Denkmäler.

In der nun neu eröffneten Synagoge hat noch eine weitere Bauhäuslerin ihre Spuren hinterlassen, Gunta Stölzl. Von ihr stammt der Stoff am Thoraschrein. Wie kam es dazu?

Im Bauhaus wurden ja auch moderne religiöse Gegenstände produziert, ein wunderschöner Chanukka-Leuchter etwa. Ich habe mich gefragt, ob wir der restaurierten Synagoge neben der Lichtinstallation im Foyer nicht noch etwas Neues hinzugeben sollten. Mir kam der Vorhang am Thoraschrein in den Sinn. Ich habe mich dann an den Bauhaus-Experten Christoph Wagner gewandt und ihn gefragt, ob es nicht rituell-jüdische Bauhaus-Stoffe gegeben hat, die wir nachweben könnten. Er hat recherchiert und mich mit Ariel Aloni zusammengebracht, dem Enkel der Bauhaus-Weberin Gunta Stölzl …

… die als Meisterin die Weberei-Klasse am Bauhaus geleitet hat.

Ariel Aloni war dann vergangenen Spätsommer in München, ich habe ihm die Synagoge gezeigt, und er war total begeistert. Er sagte mir, er besitze noch einige wenige Stoffe seiner Großmutter, er würde uns davon geeignete schenken. Und so kommt nun eine Bauhaus-Künstlerin aus München in eine Bauhaus-Synagoge, Gunta Stölzl hat ja in jungen Jahren an der Münchner Kunstakademie studiert und ging danach mit 25, glaube ich, erst nach Weimar und dann nach Dessau.