Stille Dramen

Er war einer der größten Maler, den die Schweiz jemals hatte: Vor 100 Jahren starb Félix Vallotton, an den nun eine große Retrospektive in Lausanne erinnert. Das Porträt eines brillanten Einzelgängers und Virtuosen der Zwischentöne

Von

14.11.2025

/

Erschienen in

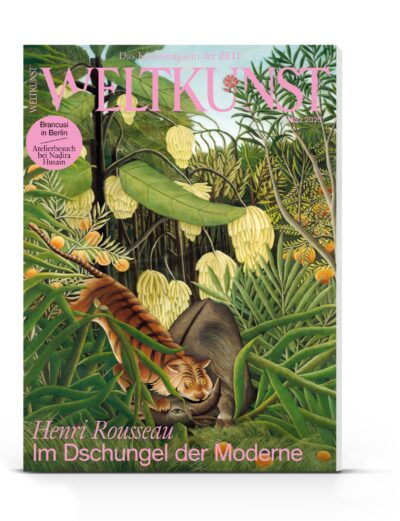

Weltkunst Nr. 246

Die ersten Jahre in Paris arbeitete er vor allem für Zeitschriften wie „La Revue blanche“ oder „L’Assiette au beurre“. In den Illustrationen widmete er sich sozialen Missständen: die Staatsgewalt, die das Volk unterdrückt, Polizisten, die Demonstranten verprügeln, Kinder in der Schule, von Lehrern gequält. Auch später, als er sich fast ausschließlich mit Malerei beschäftigte, blieb er ein Außenseiter, obwohl er 1892 Mitglied der Künstlergruppe „Nabis“ wurde. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere schlug man ihn für die Ehrenlegion vor, er lehnte dankend ab.

„Zu Beginn seiner Laufbahn“, sagt Catherine Lepdor, mit Katia Poletti die Kuratorin der Ausstellung in Lausanne, „war Vallotton noch mehr oder weniger dem akademischen Realismus verpflichtet. Doch nach 1900 löst er sich von den herrschenden Stilrichtungen.“ Fauvismus, Kubismus, Futurismus, „nichts davon ist bei ihm zu sehen. Seine Art zu malen“, so Lepdor, „wird erst in den Zwanzigerjahren mit dem Aufkommen der Neuen Sachlichkeit wieder modern. Das Publikum war immer daran interessiert, was er machte, aber die Menschen wussten nicht, was sie davon halten sollten.“

Sein Leben lang war Félix Vallotton in dem Städtchen Vallorbe im Kanton Waadt „heimatberechtigt“, wie es in der Eidgenossenschaft heißt. Man sieht in ihm deshalb in der Schweiz gerne einen Schweizer Maler. Man kann ihn aber mit der gleichen Berechtigung einen Pariser Künstler nennen. Mit siebzehn machte er sich auf in die französische Hauptstadt, wo er an der renommierten Académie Julian Malerei studierte. Von Courbet und Manet beeinflusst, zeigte er 1885 seine Werke in einer Ausstellung des Salon des Artistes Français, fünf Jahre später sieht man sie auf der „Exposition nationale suisse des beaux-arts“ in Bern, 1891 stellte er beim Pariser Salon des Indépendants aus.

Im Jahr darauf schloss er sich den Nabis an, die mit Malern wie Pierre Bonnard, Paul Sérusier, Édouard Vuillard und Maurice Denis oder dem Bildhauer Aristide Maillol die junge Avantgarde repräsentierten. Damals war Vallotton schon bekannt, besonders wegen seiner Holzschnitte: Harte Schwarz-Weiß-Kontraste, viele ungegenständliche Flächen – diese kompositorischen Merkmale werden im Lauf seiner Karriere eine entscheidende Rolle spielen. In der Fachsprache des Zeitschriften-Layouts gibt es den Weißraum, das sind die leeren Stellen zwischen Fotos und Text. Für Vallotton müsste man den Begriff Schwarzraum erfinden.

Im Jahr 1893 zeigte er beim Salon des Indépendants zwei Bilder, die auch in Lausanne zu sehen sind, „Der Walzer“ und „Bad an einem Abend im Sommer“. Die Reaktionen, die er damit provozierte, waren vernichtend, man lachte ihn buchstäblich aus. Und er, tief getroffen, hörte für Jahre auf zu malen. 1896 hatte er eine kleine Ausstellung in der Galerie L’art nouveau des gebürtigen Hamburgers Samuel Bing, das war’s. Doch langsam kämpfte er sich zurück und schuf Meisterwerke. Holzschnitte wie „Die Faulheit“ und die Serie „Intimités“, Gemälde wie „Der Besuch“, „Das rote Zimmer“, „Fünf Uhr“ und das eingangs erwähnte Selbstporträt aus dem Musée d’Orsay.

Es liegt etwas unausgesprochen Bedrohliches über diesen Bildern. Wie bei seinen früheren Holzschnitten gibt es hier große Partien, die einfach Farbflächen sind. Das ist der Teil seiner Bilder, in denen uns die Fantasie nahelegt, dass alles Mögliche passieren könnte. Unweigerlich fragt man sich, was man dort eigentlich sieht. Und man fragt sich auch, was man nicht sieht. Das Subkutane, Angedeutete, Offengelassene, es ist alles nicht dazu geeignet, die Betrachterinnen und Betrachter zu beruhigen. „Das rote Zimmer“ von 1898 gehört zur Sammlung des Museums in Lausanne: Man sieht das titelgebende Zimmer – und im Hintergrund, beinahe unsichtbar gemacht von den leuchtenden Farben der Einrichtung, das wahre Zentrum des Gemäldes: An der Tür zum nächsten, vollständig dunklen Zimmer steht ein Paar. Wenn nicht alles täuscht: ein älterer Mann, der auf eine jüngere Frau einzureden scheint. Offenbar hält er ihre Hand, sie senkt den Blick – weshalb?

In „Fünf Uhr“, ebenfalls von 1898, küssen sich zwei engumschlungen im Wohnzimmer. Das könnte ein Ehepaar sein, aber genauso gut etwas ganz anderes: Betrug, Verrat oder Nötigung. Bei Vallotton fällt es grundsätzlich schwer zu sagen, woran man ist. Immerhin, es gibt Indizien, Erfahrungswerte. Im Katalog zur Ausstellung, die 2008 in der Hamburger Kunsthalle stattfand, zitiert Felix Krämer die Schriftstellerin Anaïs Nin, die einmal schrieb: „Fünf Uhr hat in Paris immer den Beigeschmack des Erotischen. Das liegt daran, dass dies der Zeitpunkt ist, wenn sich Liebende treffen.“ Tea Time, so Nin, „war für jede verheiratete Frau das perfekte Alibi“.