Dimensionen des Lichts

Unter den Abstrakten Expressionisten nahm Richard Pousette-Dart eine Sonderstellung ein. Erstmals in Deutschland zeigt das Museum Frieder Burda in Baden-Baden sämtliche Facetten seiner hypnotisch wirkenden Kunst

Von

19.05.2025

/

Erschienen in

Weltkunst Nr. 241

Die Zeit verändert, wie wir auf die Bilder schauen. Je länger ihre Entstehung zurückliegt, desto stärker wandelt sich unser Verständnis von ihnen. Manchmal versteht man nach einigen Jahren kaum noch, warum man diesen Künstler oder jene Künstlerin einmal so verehrte. Gelegentlich jedoch hat man den Eindruck, dass man Werke Jahrzehnte nach ihrer Entstehung völlig neu sieht. In diesem Sinne sollte es nicht überraschen, dass Richard Pousette-Dart (1916–1992), der im Kreis der Abstrakten Expressionisten eine Sonderstellung einnimmt, gerade eine Renaissance erfährt. Vielleicht sind wir erst jetzt in der Lage, seine Arbeiten wirklich zu verstehen. Erst jetzt, in dieser unsicheren Ära der Krisen und Bedrohungen.

Als der Sohn der Dichterin Flora Louise Dart und des Kunstschriftstellers Nathaniel Pousette 1935 sein Studium am Bard College in New York abbrach, um seinen eigenen Weg als Künstler zu gehen, konnte niemand ahnen, dass er der Nachwelt einmal ein Werk von überraschender Bandbreite hinterlassen würde. Neben großformatiger, hochauratischer Malerei sind technisch innovative Fotografien darunter, so aufwendige wie filigrane Skulpturen aus gefundenen Materialien, wunderschöne talismanartige Messingplastiken und mehr als 300 grafisch aufwendig gestaltete Notizbücher mit Gedichten, philosophischen Überlegungen und kunsttheoretischen Texten. Noch weniger ließ sich ahnen, dass er sich wie kein anderer Künstler seiner Generation einer nur schwer zu bestimmenden Qualität von Kunst stellen würde: jener kaum zu fassenden Dimension von Präsenz. All dem, was emotional und atmosphärisch zwischen einem Werk und seinen Betrachtenden geschieht. Jener Dimension, die unsere Beziehung zur Kunst so grundlegend bestimmt und sich unserem Verstehen dennoch immer wieder entzieht.

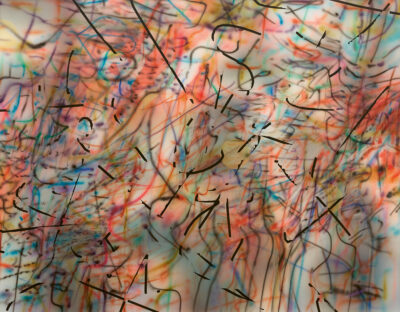

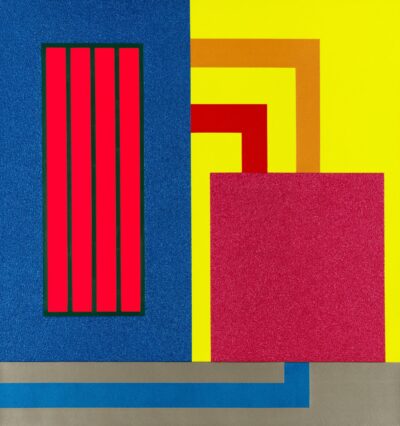

Mit einer Weitsicht, die für junge Kunstschaffende ungewöhnlich ist, machte sich Pousette-Dart schon früh daran, diese Dimension zu erforschen. Inspiriert von der Idee der „signifikanten Form“, die der britische Kunsttheoretiker Clive Bell geprägt hatte, erkundete er unter anderem die Frage, warum elementare Grundformen wie Kreise, Kreuze, Spiralen, Wellen oder Wirbel in fast allen Kulturen der Welt auftauchen und häufig als spirituelle Symbole dienen. Dies tat er mit einer spielerischen, fast heiteren Leichtigkeit, die vor der Folie der amerikanischen Malerei der Dreißigerjahre heraussticht. In der großen Pergament-Arbeit „Unter dem Meer“ von 1939 etwa tummeln sich zahlreiche abstrahierte animistische Formen innerhalb eines strengen Quadrats, die alle ihren eigenen inneren Bewegungsimpulsen zu folgen scheinen. Sie erinnern an Wimpertierchen, Amöben, Schnecken und Muscheln, an Pflanzenteile, einzellige Dinoflagellaten oder andere Kleinstlebewesen. Oder sind sie in einem Schub malerischer Lust frei erfunden? Diese Lust zeigt sich auch in dem komplexen Farbauftrag von Tusche und Öl. Aufgrund der auf kleinstem Raum nebeneinanderstehenden flirrenden Grün-, Gelb-, Blau- und Rottöne kann sich das Auge kaum entscheiden, welche Farbe es sieht. Das soghafte Schimmern der Arbeit führt zu einem inneren Leuchten. Diese Arbeit hat etwas zutiefst Lebendiges. Man kann sich nicht an ihr sattsehen. Die in ihr greifbar werdende malerische Lust und die Weiterentwicklung der charakteristischen Formensprache verlangte bald nach mehr Raum. Obwohl Pousette-Darts Wohnung in der Upper East Side klein war, wandte er sich immer größeren Leinwänden zu, wie es später auch Zeitgenossen wie Jackson Pollock, Mark Rothko, Willem de Kooning, Lee Krasner, Barnett Newman oder Clyfford Still tun sollten. Sein Bild „Wellenbewegung“ von 1941/42 ist fast anderthalb Meter hoch und zweieinhalb Meter breit, seine zur selben Zeit entstandene „Sinfonie Nr. 1, die Transzendentale“, die heute zur Sammlung des Metropolitan Museum gehört, ist fast dreieinhalb Meter breit, eine zu jener Zeit geradezu unerhörte Größe für abstrakte Malerei.

Als die New Yorker Artists’ Gallery Pousette-Dart 1941 zum ersten Mal eine Einzelausstellung widmete, war er gerade mal 25 Jahre alt. Er stellte in Peggy Guggenheims Galerie Art of This Century, in der 67 Gallery, der Willard Gallery und der Betty Parsons Gallery aus. Er war auf den Jahresausstellungen des Whitney Museum und des Art Institute of Chicago vertreten, und das MoMA kaufte bereits 1950 eines seiner Werke. Von der Kunstkritik und populären Magazinen wie Life wurde er zu den Protagonisten der sogenannten New York School gezählt, die damals die Kunstwelt revolutionierte. In der ersten Generation der Abstrakten Expressionisten war er der jüngste Künstler.

Dennoch war Pousette-Darts Zugehörigkeit zu dieser Bewegung von Anfang an eher nominal. Zwar tauschte er sich mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus, doch er selbst lehnte alle Schulen, Ismen oder Glaubensbekenntnisse kategorisch ab. Der stille Künstler, der für seine pazifistischen Überzeugungen bekannt war, vegetarisch lebte, Alkohol und große Auftritte mied, schien zudem schon charakterlich kaum in die Macho-Kultur zu passen, die diese Bewegung prägte. Auch malerisch verband ihn weniger mit ihr, als sich auf den ersten Blick vermuten lässt. Und noch viel weniger passt das ernsthafte spirituelle Projekt des Künstlers dazu, das er mit Lektüren von Mystikern wie Jakob Böhme, George Santayana, Daisetz Teitaro Suzuki oder Laotse verfolgte.

Die leitende Kraft von Pousette-Darts künstlerischem Universum war innere Freiheit. Als er und seine Familie 1950 eine Wohnung suchen mussten, weil ihr altes Gebäude in Manhattan abgerissen wurde, zogen sie aufs Land, erst nach Sloatsburg, dann nach Monsey und später nach Suffern, alle im Bundesstaat New York. Hier, wo der Künstler bis zum Ende seines Lebens wohnte, arbeitete und Besuch aus der Stadt wie Mark Rothko empfing, eröffneten sich neue Möglichkeiten. In der Abgeschiedenheit dieser Orte richtete er sich große Ateliers ein. Hier hatte er genug Raum für seine Kunst – und auch mehr Zeit. Ob er geduldig seine auratischen Messingobjekte polierte, akribisch Fotos doppelbelichtete und retuschierte oder sich, manch- mal jahrelang, einzelnen malerischen Arbeiten widmete: Jedes von ihm produzierte Objekt sollte mit einem eigenen Leben gefüllt sein, ein eigenes Dasein und eine eigene Stimme haben. Er selbst beschrieb dieses in letzter Instanz unmögliche Vorhaben so: „Die Kunst liegt hinter dem Stoff des Äußeren, sie reicht stets weiter in die Tiefe, als es scheint, und will in dieser Tiefe erforscht werden. Sie ist ein Widerschein des Seins, (…) ein Tor zur Befreiung.“