Die Schönheit der Narben

In seiner Kolumne „Was mich berührt“ stellt der Bestseller-Autor Daniel Schreiber jeden Monat Künstlerinnen und Künstler vor, die sein Leben begleiten. Folge 3: der Fotograf Peter Hujar und seine Ästhetik der Verletzlichkeit

ShareEr fand schnell einen Assistenzjob bei einem kommerziellen Fotografen und belegte 1967 eine Meisterklasse bei Richard Avedon und Marvin Israel, in der auch Diane Arbus als Gastdozentin tätig war. Als er bei Aldan auszog, suchte er er sich eine Wohnung im East Village, eines der subkulturellen Epizentren jener Jahre, doch ein Stadtviertel, dessen Leben von ausgebrannten Häusern, Wohnraumbesetzungen, in aller Öffentlichkeit stattfindendem Drogenhandel und heute kaum noch vorstellbaren Kriminalitätsstatistiken bestimmt war. Sein Loft war eigentlich nicht als Wohnung freigegeben, doch die preiswerte Miete erlaubte ihm bald ein Leben als freier Fotograf. In seiner Freizeit frequentierte er die Bars und Clubs von Downtown Manhattan, wo er andere schwule Künstler kennenlernte, die, mal kürzer und mal länger, zu Freunden und Liebhabern wurden. Er machte bei den Stonewall-Aufständen der LGBTQI*-Community mit, hatte Freundinnen und Freunde beim Judson Dance Theater, war oft zu Gast in Warhols Factory. Seine Screen Tests zeigen einen schönen, sehr ernsten Mann, der ohne zu blinzeln direkt in die Kamera schaut – einen Mann, den man gerne kennenlernen würde.

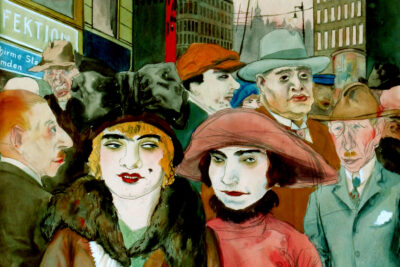

In Peter Hujars Werk treffen viele Facetten aufeinander, deren tiefgreifende Bedeutung erst nach seinem Tod offensichtlich wurde: der Aufstieg der Fotografie zu einer anerkannten Kunstform etwa, die erstarkende queere Subkultur und ihre Befreiung des Körpers, die intellektuellen und künstlerischen Avantgarden des New Yorks der Sechziger-, Siebziger- und Achtzigerjahre und nicht zuletzt die AIDS-Krise, die eine ganze Generation junger Menschen auslöschte. Hujar machte queere Kunst, bevor dieser Begriff überhaupt erfunden wurde. Und ohne, dass seine Fotoarbeiten das direkt thematisieren müssen, geben sie den Betrachtenden eine Ahnung davon, wie hoch der Preis war, den er für seine Kunst zahlte. In vielen seiner Fotos stößt man auf den Subtext einer Traumatisierung, seiner eigenen und der seiner Porträtierten – einer Traumatisierung allerdings, die ihn und seine Modelle dazu animierte, das Leben trotz allem in vollen Zügen auszukosten.

Während unseres Gesprächs hatte Stephen Koch unter anderem davon berichtet, wie groß die persönlichen Opfer waren, die Peter Hujar seiner Kunst brachte. Wie viele Aufträge für Zeitschriften er absagte, um seine Kunst zu machen, obwohl er fast sein ganzes Leben in bitterer Armut lebte, und wie er ab Mitte der Siebzigerjahre fast ganz auf Auftragsarbeiten verzichtete. Wie viele Aufnahmen er verwarf, weil sie seinen Ansprüchen nicht genügten, wie viele gute Fotos er zerstörte, um der Nachwelt sehr gute Fotos hinterlassen zu können. Hujar kämpfte so sehr darum, als Künstler wahrgenommen zu werden, dass er mit jenen Menschen brach, die sein Projekt nicht verstanden, selbst wenn sie ihm hätten helfen können. Seine Versuche, Beziehungen mit Museumskuratorinnen zu pflegen, scheiterten regelmäßig an seiner Verschlossenheit. Die Autorin Fran Lebowitz, nie um ein Bonmot verlegen, sollte auf seiner Beerdigung sagen, dass jeder wichtige Fotogalerist der westlichen Welt bei Hujar angerufen hätte – und er jedes Mal aufgelegt habe. Selbst wenn er seine Miete nicht zahlen konnte, erzählte mir Koch, warf er Sammlerinnen und Sammler, die eine Arbeit von ihm kaufen wollten, aus seiner Wohnung, wenn er merkte, dass sie nicht verstanden, worum es ihm ging.

Anderthalb Jahre nach meinem Gespräch mit Koch trennten sich mein Freund und ich voneinander und ich zog in ein kleines Zimmer in einer Gegend von Brooklyn, deren Gentrifizierung noch ein paar Jahre in der Zukunft lag. Mein Buch über Sontag sollte einige Monate später erscheinen. An die leere Wand des hing ich neun meiner Lieblingsporträts von Hujar, die ich säuberlich aus dem Fotoband trennte und in regelmäßigen Dreierreihen zu einem großen Quadrat arrangierte. Das heute berühmte Porträt von Candy Darling war darunter, das Hujar im Krankenhaus aufnahm, bevor die Transgenderschauspielerin an Lymphdrüsenkrebs starb, ein Foto voller Trauer, Intimität und grandioser Performance – für seine Kamera, sagte Hujar einmal, sei der Warhol-Superstar alle Tode aus allen Filmen gleichzeitig gestorben. Auf zwei Bildern präsentierte Gary Schneider, ein enger Freund Hujars, seinen nackten Körper mühelos in yogaesken Posen, die auszuführen für die meisten Menschen schmerzhaft wäre. Eine andere Arbeit zeigte einen jungen Mann namens Daniel Schook, der einen seiner großen Zehen in den Mund nimmt, als sei das das Normalste der Welt. Wieder andere zeigten Hujar selbst oder David Wojnarowicz – nach Thek seine zweite große Liebe –, den er 1980 in einer Bar im East Village kennenlernte, dessen künstlerische Karriere er begleitete und mit dem er bis zum Ende seines Lebens befreundet blieb.