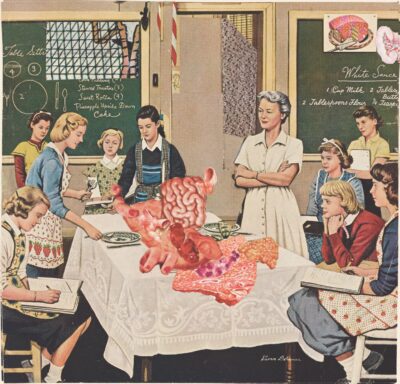

I'll be Your Mirror

I'll be Your Mirror

In intimen Bildern hält Nan Goldin seit mehr als 50 Jahren ihr Leben und das ihrer Freunde fest. Eine Schau in Amsterdam präsentiert derzeit ihr Werk. Unser Autor erinnert sich, dass auch er einst vor ihrer Kamera saß

Von

17.01.2024

Berlin, die Kunst-Stadt, meine große Liebe, ist auf Menschen erbaut, die es trotz ihrer Begabung, ihrer Arbeit, ihres fantastischen Stils nicht geschafft haben. Sie sind an Drogen, Aids, psychischen Problemen, oder ihren prekären Umständen gestorben.

Jetzt weiterlesen mit

Kostenloses Probeabo 0,00 €

Alle Artikel frei zugänglich im ersten Monat

- 4 Wochen kostenlos testen

- Danach 6,50 € pro Monat

- Monatlich kündbar

Sie sind bereits W+ Abonnent? Hier anmelden.