Was mich berührt

Die Schönheit der Narben

Die Schönheit der Narben

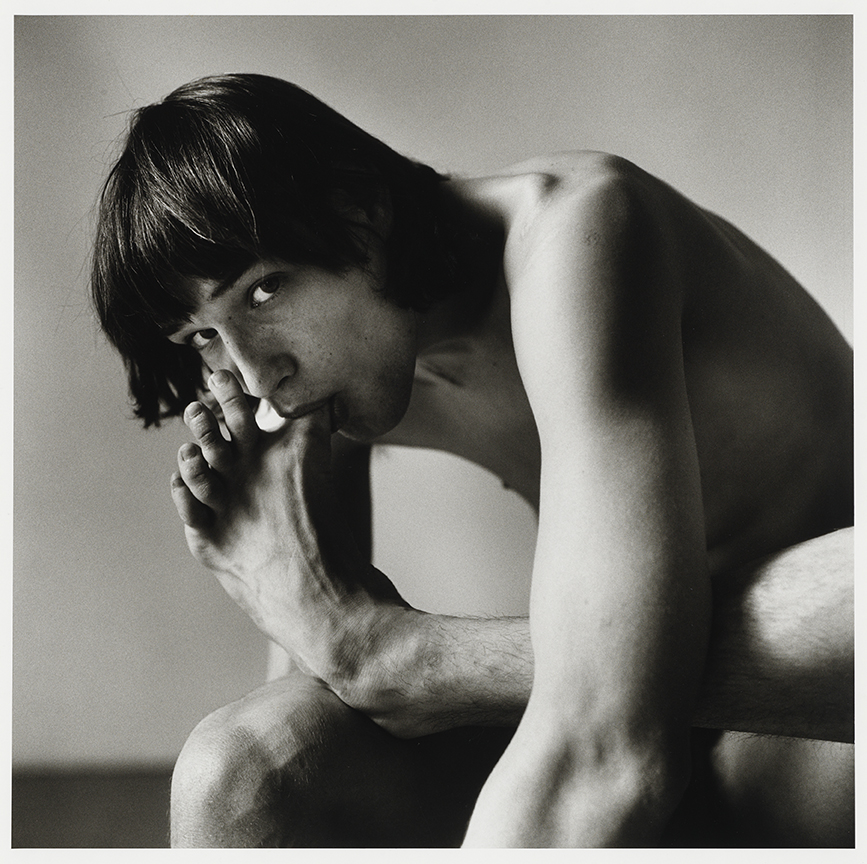

In seiner Kolumne „Was mich berührt“ stellt der Bestseller-Autor Daniel Schreiber jeden Monat Künstlerinnen und Künstler vor, die sein Leben begleiten. Folge 3: der Fotograf Peter Hujar und seine Ästhetik der Verletzlichkeit

ShareEigentlich war es ein Zufall, der mich Mitte der 2000er-Jahre in das kleine Büro in der Upper East Side führte. Ich wohnte schon einige Jahre in New York und schrieb ein Buch über Susan Sontag.

Jetzt weiterlesen mit

Kostenloses Probeabo 0,00 €

Alle Artikel frei zugänglich im ersten Monat

- 4 Wochen kostenlos testen

- Danach 6,50 € pro Monat

- Monatlich kündbar

Sie sind bereits W+ Abonnent? Hier anmelden.