Geschichte des Feigenblatts

Seit der Renaissance ist Nacktheit in der Kunst ein Stein des Anstoßes, auch Michelangelos Sixtinische Kapelle wurde nachträglich entschärft. Wie steht es heute um die Prüderie der Bilderwelt?

Von

09.05.2022

/

Erschienen in

Kunst und Auktionen 6/22

Die alten Griechen sahen Nacktheit noch ganz entspannt, wie Antikenmuseen und Glyptotheken ausführlich belegen. Doch die Griechen hatten ihre festen Regeln. Nackte Standbilder waren junge Athleten oder auch Soldaten. Wobei die einen dem Brauch entsprachen, ohne störende Kleider bei Wettkämpfen anzutreten, die anderen – indem mit Ausnahme von Helmen auf schützende Rüstungen verzichtet wurde – heroisch überhöht waren. Außerdem durften Götter – Apoll, Merkur, Ares, Dionysos – wie auch die bocksbeinigen Satyrn nackt daherkommen. Frauenakte waren erst möglich, nachdem Praxiteles um 340 v. Chr. die nackte Aphrodite von Knidos überlebensgroß geschaffen hatte. Als Göttinnen, jung und schön, waren sie aber keineswegs quotengerecht zu bewundern. Das verrät uns indirekt der ältere Plinius, indem er sagte: „Die Venus des Praxiteles übertrifft alle Kunstwerke der ganzen Welt. Viele haben die Seefahrt nach Knidos unternommen, bloß um diese Statue zu sehen.“ Denn dass diese Reisenden nicht nur die Verehrung der Göttin im Sinn hatten, sondern mit deren Schönheit auch andere Gedanken verbanden, ist gewiss keine bloße Unterstellung.

Erst weit später hatten nachfolgende Generationen dann mit der Freizügigkeit, die sich oft auch auf antiker Vasenmalerei fand, ein Problem – und erst recht mit dem eindeutig erotischen Dekor vieler Öllampen. Doch während sich diese Keramiken, die von der Lust und nicht vom Laster erzählten, in geheimen Kabinetten sekretieren ließen, war das mit den großen Statuen, die vorwiegend in römischen Kopien seit der Renaissance ganz Europa bevölkerten, nicht so einfach. Vor allem nach dem Konzil von Trient, das in seiner letzten Sitzung im Dezember 1563 verkündete, dass „religiöse Bilder ohne Sinnlichkeit oder verführerische Reize“ zu sein hätten und im Hause Gottes „nichts Unordentliches, nichts in verkehrter oder übereilter Weise Angeordnetes, nichts Profanes und nichts Unanständiges in Erscheinung treten“ dürfe, weil der Mensch schwach und allzu leicht zur Sünde zu verführen sei. „Die Nackten bekleiden“ – das dritte der „Sieben Werke der Barmherzigkeit“ – verstand man deshalb nicht nur als karitatives Gebot, sondern als eine der Moral geschuldete Pflicht.

Man zielte nicht zuletzt auf Michelangelos Fresken in der Sixtinischen Kapelle, die im Oktober 1541 enthüllt worden waren. Viele Kleriker empfanden es als skandalös, dass der Maler die Seelen beim Jüngsten Gericht – Männer wie Frauen – nackt gemalt hatte. Und wenn Vasari zu trauen ist, erklärte der päpstliche Zeremonienmeister Biagio da Cesena gegenüber dem Papst, es sei „wider alle Schicklichkeit, an einem heiligen Ort so viele nackte Gestalten zu malen, die aufs Unanständigste ihre Blößen zeigen. Das sei kein Werk für die Kapelle des Papstes, sondern für eine Badestube oder Kneipe.“ Ursprünglich wollte Paul IV. deshalb das Weltgericht vollständig beseitigen lassen. Doch es gab eine Fraktion, die ihn überzeugen konnte, dass „es sehr schade seyn würde, ein solches Werk zu vernichten“, und es besser sei, die anstößigen Stellen zu übermalen. Also ordnete der Papst 1564 an, wohl noch kurz vor Michelangelos Tod im selben Jahr: „Pictura in Cappella Apostolica coopriantur“ – die Bilder in der Apostolischen Kapelle sind einzukleiden! Damit wurde Daniele da Volterra beauftragt. Mehr als 400 Nackte musste er mit schicklichen Draperien versehen, was ihn mehrere Jahre beschäftigte und ihm den zweifelhaften Nachruhm als „Braghettone“ (Hosenmaler) eintrug.

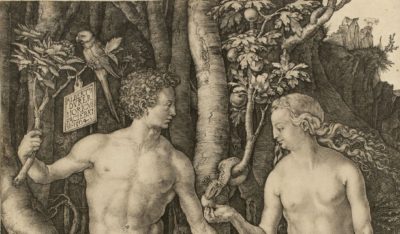

Nun war es keineswegs so, dass die Künstler erst dank der Antikenbegeisterung in der Renaissance den nackten Körper als Thema und Aufgabe entdeckt hätten. Schließlich waren Adam und Eva immer wieder in paradiesischer Nacktheit dargestellt worden, wenngleich kaum mit irgendwelchen erotischen Andeutungen. Ein schönes Beispiel dafür ist die Elfenbeintafel des Carrand-Diptychons aus dem frühen 5. Jahrhundert mit Adam, der die Tiere benennt (Bargello, Florenz). Auch Märtyrer und Verdammte in der Hölle sind im Mittelalter nackt nicht ungewöhnlich, in der Kirchenplastik wie in der Buchmalerei. Allerdings gab es damals bereits Sittenwächter, die das nicht hinzunehmen bereit waren.

So wurden in der Weltchronik des Wiener Patriziers Jansen Enikel aus dem späten 13. Jahrhundert – im Exemplar der Bayerischen Staatsbibliothek, München – die Illustrationen, auf denen Lot und seine Tochter, Achilles und Deidamia sowie Focas’ Gemahlin und der junge Römer miteinander schlafen, übermalt. Nur Lea und Jakob durften, weil verheiratet, beieinander liegen. Genauso wurden im Manuskript mit der Schöpfungsgeschichte, das Antoine de Roche 1505 im Auftrag von Queen Anne für deren fünfjährige Tochter Claude zum Lesenlernen anfertigte (Fitzwilliam Museum, Cambridge), Adam und Eva im Auftrag eines späteren Besitzers mit Tüchern verhüllt – die sie inzwischen allerdings wieder eingebüßt haben.

Seit dem 16. Jahrhundert – nicht zuletzt dank der neuen „Massenmedien“ Holzschnitt und Kupferstich, aber auch mit den Kleinbronzen der Renaissance – waren die Nackten, ob biblisch begründet oder der antiken Mythologie entlehnt, keine Seltenheit mehr. Allerdings vorwiegend für die private Sphäre. Und nicht ohne die bis in die Gegenwart fortdauernde Diskussion darüber, was künstlerisch, was moralgefährdend sei. So mahnte Leon Battista Alberti, man dürfe nicht „die Sittsamkeit und Schamhaftigkeit aus dem Auge“ verlieren. Unanständiges und Unansehnliches sei mit einem Gewand, Laub oder der Hand zu bedecken. Die Geste der „Venus pudica“ ist deshalb ein die Jahrhunderte überspannender Topos. Und der Eifer, zu übermalen, zu überdecken, zu beseitigen, was als „unsittlich“ angesehen wurde, ist auch nie erloschen. Schließlich könne man bei Vasari nachlesen, dass Kirchenbesucherinnen angesichts eines von Fra Bartolommeo gemalten Heiligen Sebastian zur Sünde verführt worden seien.