„Sterben ist Teil unseres Lebens geworden“

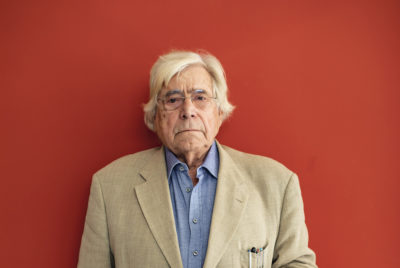

Der französische Konzeptkünstler Christian Boltanski ist mit 76 Jahren gestorben. In einem seiner letzten Interviews sprach er über den Tod in Zeiten der Pandemie

Von

16.05.2021

Noch bevor man den Klingelknopf drückt, hört man das Pochen. Ein sehr lautes Pochen. Könnte es der eigene aufgeregte Herzschlag sein? Angesichts der gewöhnlichen Situation einer Galerieausstellung? Keineswegs: Das dumpfe aber stetige Puckern, das man durch die schwere Holztür wahrnimmt, scheint aus dem dem Haus selbst zu kommen. Es gehört zu Christian Boltanskis Kunstwerk „Coeur“ (2005), was übersetzt „Herz“ bedeutet. Der französische Konzeptkünstler spielt bei dieser Arbeit über Lautsprecher seinen eigenen Herzschlag in der Ausstellung ab. Nach 2013 ist dies seine zweite Ausstellung in den Berliner Räumen der Galerie Kewenig. Die Schau wurde im Rahmen des Gallery Weekend eröffnet, und der 76-Jährige konnte leider zur Vernissage aufgrund der Pandemie nicht kommen. Aber auch sonst ist diesmal einiges anders, wie er bei einem Telefoninterview erzählt.

Herr Boltanski, als ich vor der Galerietür stand und das Pochen hörte, kam es mir so vor, als würde ich dem Herzschlag des Gebäudes lauschen.

Das ist großartig!

War es Ihr Plan, ein lebendes Haus zu erschaffen?

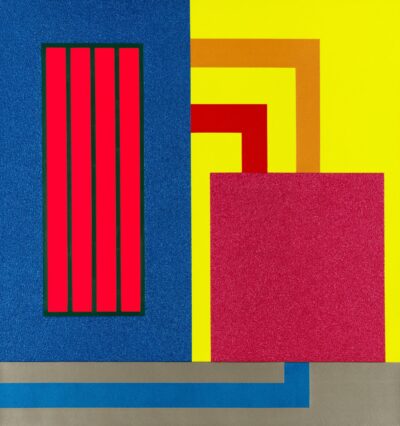

Meine Idee war, dass es auf jeden Fall keine normale Galerieausstellung werden sollte. Schon weil ich ich nicht nach Berlin kommen kann, um sie aufzubauen. Es ist einfach nicht die Zeit für Normalität, wenn alles um uns herum so traurig und schwierig ist! Deshalb gibt es auch in der Ausstellung nichts zu kaufen. Die Schau ist stattdessen eine einzige große Installation, die aus verschiedenen Arbeiten besteht. Zudem war mir ein Gedanke wichtig: Die erste Ausstellung, die ich 2013 mit Michael Kewenig in diesen Räumen machte, war gleichzeitig die Eröffnungsausstellung der neuen Galerie. Deshalb sollte es jetzt auch eine Hommage an Michael sein.

Michael Kewenig ist vor vier Jahren völlig unerwartet gestorben.

Wir standen uns sehr nah. Michael war einer meiner besten Freunde und fast wie ein Bruder für mich. Nun in Gedanken zurückzukehren war schwer. Ich habe viel Zeit mit ihm in Berlin verbracht, so viele Erinnerungen an die Stadt. Ich wollte als das durch eine Geste würdigen.

Wenn man die Galerie betreten hat, sieht man im Eingangsbereich Projektionen von Kindergesichtern. Was hat es mit diesen Bildern auf sich?

Die Gesichter stammen aus einem alten Foto, das eine Gruppe jüdischer Kinder in Berlin zeigt. Es muss 1938 oder 1939 entstanden sein. Ich habe dieses Foto schon oft für Werke benutzt. Die abgebildeten Kinder lächeln, aber man weiß nicht wieso. Bei dieser Arbeit mit dem Titel „Les Esprits“ (2020) nehme ich die Gesichter und projiziere sie an die Wand, aber man sieht sie nur kurz, vielleicht eine halbe Sekunde. Wie eine Erscheinung.

Also wirklich „Geister“, wie der Titel behauptet!

Oder denken Sie an folgende Situation: Sie laufen im angeregten Gespräch die Straße hinunter und plötzlich bilden Sie sich ein, in der Ferne eine Person zu erkennen, die längst gestorben ist. „Ist sie es wirklich?“, fragen Sie sich. Nein, es war nur ein Trugbild – aber für einen Moment war die Vorstellung real. Ich glaube, alle gestorbenen Menschen sind um uns herum. Das wollte ich mit diesem, meinem neuesten Werk sagen. Die Geister umgeben uns.

Und sie scheinen nun auf wie kurze Erinnerungsblitze. Das passt schon allein rhythmisch sehr schön zu der älteren Arbeit „Coeur“, die neben dem Herzschlag auch aus einer matt flackernden Glühbirne besteht. Man spürt Ihre Absicht, die Galerie in ein Gesamtkunstwerk zu verwandeln.

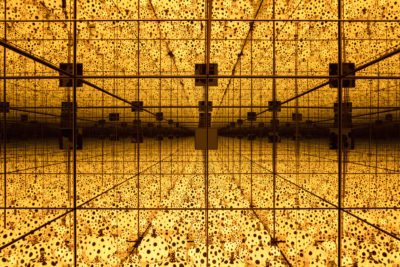

Im Französischen sprechen wir von der art totale. Großartige Kunst, aber sehr schwer zu erreichen. Mit dem Sound des Herzschlags im Haus bewege ich mich tatsächlich in die Richtung der art totale. Das alles ist für mich ein Werk, und die Werke sind alle miteinander verbunden: Sie handeln vom Sterben. Denn es gibt ja noch ein weitere Arbeit im ersten Stock mit dem Titel „Crépuscule“: Hunderte leuchtende Glühbirnen liegen auf dem Boden, und jeden Tag werden einige von ihnen erlöschen. Am Ende der Ausstellung ist der Raum absolut dunkel.

Der Titel der Ausstellung lautet „Danach“ und dieses Wort ist auch in einer Leuchtschrift im Treppenhaus angebracht. Auf Französisch würde das noch schöner aussehen: Après.

Ich benutze dieses Wort sehr oft! Für mich bedeutet es après la mort – nach dem Tod. Es geht um die Frage, was nach dem Sterben passiert. Aber in diesem Jahr hört man das Wort in Frankreich überall und ständig. Alles sprechen dauernd vom après.

In Deutschland auch!

Und aus diesem Grund habe ich der Ausstellung den Titel après gegeben. Alle hoffen aufs après. Und alle sagen: „Es wird besser – après!“ Ich bezweifele das ein wenig…

Sie glauben nicht an eine bessere Zukunft?

Ich bin unsicher. Zunächst glaube ich nicht, dass das „Danach“ schnell kommt. Auf jeden Fall nicht in sechs Monaten. Vielleicht in zwei bis drei Jahren, und möglicherweise haben wir dann schon eine Wirtschaftskrise. Oder die Menschen steigen wieder so viel ins Flugzeug wie früher. Sehen Sie, es wird wie nach einem Krieg sein. Nach dem letzten furchtbaren Weltkrieg waren die Menschen fünf Jahre später wieder dieselben wie vor dem Krieg. Der französische Schriftsteller Michel Houellebecq hat geschrieben, dass wir nach dem Lockdown keineswegs in einer neuen Welt aufwachen werden: Es wird immer noch dieselbe sein, nur ein bisschen schlimmer.

Bekanntlich ist Houellebecq generell ein ziemlicher Pessimist.

Stimmt. (lacht)

Interessant an der Pandemie finde ich, dass es eine gewisse Verbindung zu Ihrer Kunst gibt: Sie haben in Ihren Werken stets den Tod, das Sterben, die Erinnerung thematisiert. Und plötzlich spricht die ganze Welt über das Sterben. Täglich werden Todeszahlen in den Medien veröffentlicht!

Das ist wirklich eine erstaunliche Veränderung. Davor haben sich die Menschen geschämt, über das Sterben zu reden. In der Generation meiner Eltern war das anders: Wenn man einen nahen Verwandten verloren hatte, heftete man sich ein schwarzes Zeichen ans Jacket. So etwas finden die Menschen heutzutage lächerlich. Normalerweise sprechen wir nicht vom Tod. Wenn Ihre Eltern sterben, sprechen Sie nicht darüber. Mit der Pandemie hat sich alles verändert. Jeden Abend spricht das Fernsehen von Hunderten Toten. Das bedeutet, das Sterben ist Teil unseres Lebens geworden.

Haben Sie nicht auch den Eindruck, im Moment wirkt die ganze Welt wie ein großes Boltanski-Werk?

Nein, das nicht. Aber man spürt wirklich, dass sich in der Gesellschaft etwas verändert hat. Vor zehn Jahren habe ich im Französischen Pavillon auf der Venedig Biennale eine Arbeit mit zwei digitalen Zählern präsentiert – der eine zeigte in Echtzeit die Zahl der Menschen an, die während der Ausstellung auf der Welt geboren werden und der andere die Zahl der Menschen, die sterben. Das war die Normalität. Aber niemand hat darüber geredet. Die Menschen haben versucht, es zu vergessen. Sie sagten sich: „Wir werden nicht sterben, sprechen wir also besser nicht darüber.“ Nun müssen wir davon sprechen. Und sind gleichzeitig total verängstigt. Auch das hat sich verändert: Wir haben jetzt ständig Angst. Wenn wir in ein Geschäft gehen, haben wir Angst. Wenn wir mit jemandem auf der Straße reden, haben wir Angst. Wenn mich ein Freund zum Mittagessen einlädt, fürchte ich, dass ich krank werde, wenn ich hingehe.

Sie leben in einem Vorort von Paris. Wir erleben Sie dort den Lockdown?

Ein Teil meines Alltagslebens ist eigentlich, dass ich ins Café gehe und dort mit Freunden über Projekte oder philosophische Themen rede. Dieser Austausch ist wichtig für meine Kunst. Jetzt sind die Cafés geschlossen und ich treffe meine Freunde nur noch selten. Also bleibe ich daheim in meinem Atelier und versuche, zu arbeiten. Glücklicherweise sind für den Herbst nächsten Jahres schon zwei Ausstellungen vereinbart, eine in St. Petersburg und eine in Korea. Bei letzterer weiß ich allerdings nicht, ob ich hinreisen kann. Ich möchte keinesfalls zwei Wochen in einem Hotel in Quarantäne verbringen. Das würde ich nicht durchstehen.

Haben Sie nicht schon eine Impfung bekommen?

Doch, aber sehen Sie: Im Moment habe ich eine kleine Ausstellung in New York, zu der ich gern fliegen würde. Als Franzose wird mir die Einreise verweigert, selbst mit Impfung. Das Traurige ist, dass ich nicht mehr so jung bin. Ich habe nicht mehr so viele Jahre, um zu leben und zu arbeiten. Es macht einfach einen Unterschied, ob Sie in der gegenwärtigen Situation Mitte 40 oder Ende 70 sind. Die vergangenen eineinhalb Jahre sind jedenfalls eine verlorene Zeit für mich.

Welche Pläne haben Sie für die Zukunft? Was wollen Sie erreichen?

Tatsächlich bin ich zur Zeit nicht mehr daran interessiert, normale Werke zu machen. Ich möchte Mythologien oder Legenden erschaffen. Vor einigen Jahren habe ich in Patagonien die Arbeit „Misterios“ installiert. Es handelt sich um drei riesige Trompeten, und wenn der Wind hineinfährt, ertönen Klänge, die Walgesängen ähneln. Die Menschen in Patagonien glauben, dass die Wale das Geheimnis der Schöpfung kennen. Also kommuniziere ich mit den Tieren in ihrer Sprache und frage sie, warum wir hier sind. Leider haben sie noch nicht geantwortet. Doch ich hoffe, dass in 20 oder 30 Jahren, wenn die Installation durch die Witterung wieder zerstört ist, sich die Menschen in Patagonien immer noch an mich erinnern werden: als den verrückten Mann, der mit den Walen reden wollte!

Das klingt wirklich, wie ein antiker Mythos: Ein Seher, der mit den Walen redet. Aber niemand versteht die Prophezeiung, weil noch niemand die Sprache der Wale entschlüsselt hat!

Die Kunst stellt Fragen und liefert keine Antworten. Ich sage immer: Das Leben steckt voller Geheimnisse, voller verschlossener Türen, und wir suchen nach dem passenden Schlüssel. Den gibt es natürlich nicht. Wir werden also den Schüssel nie finden. Trotzdem suche ich danach. Denn die Suche nach dem Schlüssel ist menschlich.