Das Jahr der Romantik

Einsame Spitze: Zum 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich huldigen gleich mehrere große Ausstellungen dem berühmtesten deutschen Maler. Ein Überblick

Von

02.01.2024

/

Erschienen in

Weltkunst Nr. 222

Caspar David Friedrich ist längst mehr als nur der bedeutendste Maler der deutschen Romantik. Er ist auch eine Chiffre für die jeweilige Zeit, die ihm huldigt. So vieles kann man in seine Bilder hineininterpretieren, dass die Grenze zum Missverständnis, und damit auch zum Missbrauch, schnell überschritten ist.

Der tiefe, grüblerische Ernst, den Friedrichs Werke ausstrahlen, galt lange als Inkarnation des besonderen Seelenzustandes der Deutschen, der – wie wir wissen – auch zu entsprechenden deutschen Sonderwegen in der Geschichte geführt hat. Für die Nationalsozialisten war Friedrich die Verkörperung des nordisch-heroischen Malers, für den der „unerschütterliche heilige Glaube an Deutschland“ die leuchtende Fackel in fahlen Mondnächten war. Die 68er denunzierten ihn als Chronisten der Kleinbürgerlichkeit, dem der Weg zu wahrhaft revolutionärem Pinselschwung durch die pietistische Beschränkung leider verwehrt blieb. Und die DDR erklärte ihn kurzum zu einem ihrer Nationalheiligen und versuchte dabei gleichzeitig, seine tiefe Verankerung in der Religion unter den Tisch zu kehren.

An der Hamburger Kunsthalle, wo am 15. Dezember mit der Ausstellung „Caspar David Friedrich. Kunst für eine neue Zeit“ die großen Festspiele zum 250. Geburtstag begonnen haben, wird Friedrich nun umlackiert zum Propheten der Klimakatastrophe. In einer beflissenen Verrenkung vor dem Zeitgeist glaubt man zeigen zu müssen, „wie aktuell der künstlerische Blick des Romantikers in Zeiten des Klimawandels ist“, wie sehr er schon die Gefährdung der Natur durch den Menschen, sprich: die neue Apokalypse, vorausgeahnt hat. Ein Bild wie „Das Eismeer“ erinnert uns dann daran, dass die Polarkappen schmelzen.

All das wird den Hunderttausenden von Menschen, die ab Mitte Dezember in die Friedrich gewidmeten Ausstellungen in Hamburg, Greifswald, Berlin, Dresden und Weimar strömen, herzlich egal sein. Ebenso wie die Jahre an Lebenszeit und Regalmeter an Büchern, die unzählige Kunsthistoriker darauf verwendeten, um nachzuweisen, wer denn nun die drei Personen vor den „Kreidefelsen auf Rügen“ seien oder aus welcher Landschaft Friedrich den Felsbrocken herbeigeschleppt hat, auf dem „Der Wanderer über dem Nebelmeer“ seinen Fuß und Stock aufstützt. Stattdessen werden sie vor den Bildern stehen und schweigen. Sie werden mit den Figuren in Rückenansicht verschmelzen, eins werden mit ihrem Blick in die Landschaft und den Himmel darüber, die sich vor ihrem inneren Auge unendlich erweitern. Und sie werden im besten Fall spüren, dass sie das, was sie dabei empfinden, nicht in Worte fassen können. Weil es bei jedem Menschen unterschiedlich ist.

Damit sind all diese Besucherinnen und Besucher näher beim wahren Friedrich, als sie denken. Denn nie ging es ihm um allgemeine Empfindungen, um die Bebilderung eines Zeitgeschmacks, das Bedienen einer Mode. Friedrich malte, was er malen musste.

Seine Landschaften sind immer auch Seelenlandschaften, Ausdruck einer inneren Befindlichkeit. Längst wissen wir, dass er nicht im eigentlichen Sinne „naturgetreu“ malte. Auch das beherrschte er, davon zeugen die im Freien entstandenen Skizzenbücher mit ihrer tannennadelfeinen Präzision. Aber seine wirkliche Meisterschaft entfaltete sich in der Stille des penibel aufgeräumten Ateliers bei geschlossenen Fensterläden. Hier stieß er zu seinen großartigen Bilderfindungen vor, geleitet von einer inneren Vision, die seine Gemütsbewegungen auf die Leinwand übertrug und die Natur dabei als Fundus und Verstärker benutzte. Wie ein Requisiteur schob er seine spitzen Felskuppen, knorrigen Eichen, aufgespannten Segel und bröckelnden Ruinen von einem (Bühnen)bild ins nächste, auf dem fast jedes Mal das gleiche Drama gespielt wurde: Friedrich und wie er die Welt sieht.

Dieser Blick auf die Welt war melancholisch grundiert, überaus empfindsam und geprägt von störrischem Eigensinn. Er wisse selbst nicht so genau, schreibt der späte Friedrich an seinen Bruder, was seine Bilder überhaupt aussagten. Sie seien ihm „in gewisser Weise ein Rätsel“. Wer diesem Rätsel auf die Spur kommen möchte, sollte im Jubiläumsjahr 2024 nach Greifswald fahren. Dann steht man plötzlich in der Werkstatt eines Seifensieders und Kerzenmachers und versteht, aus welchen Verhältnissen sich dieser Künstler emporgeschwungen hat. Dunkel und eng ist es hier, die Wände sind aus Natursteinen geformt. Das Zentrum des Raums bildet ein runder, halbhoher Ofen, Licht fällt durch ein schmales Fenster. Hier kochte Friedrichs Vater tagein, tagaus Kerzen aus Tiertalg, um seine Familie zu ernähren.

Die Werkstatt befindet sich im ehemaligen Wohn- und Geschäftshaus der Familie in der Langen Straße 57, wo sich heute das Caspar-David-Friedrich-Zentrum befindet. Ausführlich stellt es den Werdegang des berühmtesten Sohns der Stadt dar, der hier am 5. September 1774 zur Welt kam. Im Familienkabinett kann man das Schicksal der Friedrichs verfolgen, hinter manch nüchterner Jahreszahl verbergen sich dramatische Einschnitte. Sieben Jahre alt ist Friedrich, als seine Mutter stirbt. Mit zwölf Jahren bricht er beim Schlittschuhfahren ins Eis ein und wird von seinem Bruder gerettet, der dabei jedoch ertrinkt. Tragische Ereignisse, die für Friedrich eine lebenslange seelische Herausforderung bilden und erst sein Naturell und dann seine Naturdarstellungen verdüstern.

Friedrichs Eigensinn schimmert bereits in frühen Jahren durch. Sich in so einer beengten Umgebung für die „brotlose Kunst“ zu entscheiden, statt „anständig“ Seife zu sieden, setzt ein gehöriges Maß an Sturheit voraus. In Greifswald lernt er von 1790 bis 1794 beim Zeichenlehrer Quistorp das sorgfältige Kopieren und erhält Unterricht in Perspektive und Entwurfszeichnung. Das kommt ihm später zugute, denn Friedrichs Bilder sind alles andere als der reine Malrausch. Meist verbergen sich hinter ihren dramatischen Effekten mathematisch genaue Berechnungen – stets liegen im Atelier Dreieck, Lineal und Reißschiene bereit, um den perfekten Goldenen Schnitt zu errechnen.

Von Greifswald geht es weiter an die Akademie nach Kopenhagen und dann nach Dresden, wo sich Friedrich dauerhaft niederlässt. Mit seiner Heimat bleibt er aber lebenslang verbunden, er besucht die Familie und wandert an der Ostsee. Viele seiner Bilder sind jedoch nicht hiergeblieben, neben sechs Gemälden verwahrt das Pommersche Landesmuseum Zeichnungen und Druckgrafiken, auf denen man zum Teil dem noch ganz jungen Friedrich begegnet. Trotzdem legt man sich hier 2024 mächtig ins Zeug und stemmt gleich drei übers Jahr verteilte Sonderausstellungen, wobei erstmals auch die „Kreidefelsen auf Rügen“, nunmehr im schweizerischen Winterthur zu Hause, in ihrer Heimatregion zu sehen sind.

Gut zweieinhalb Stunden sind es mit der Bahn von Greifswald nach Berlin, wo ab 19. April in der Alten Nationalgalerie die Blockbuster-Schau „Caspar David Friedrich. Unendliche Landschaften“ eröffnet. Um Berlin hat Friedrich zeitlebens einen großen Bogen gemacht, dennoch ist diese Stadt für sein Werk enorm wichtig. Denn hier begann, 66 Jahre nach seinem Tod, sein vorher nur kurzzeitig flimmernder Stern so hell zu leuchten, dass er bis heute das ganze 19. Jahrhundert überstrahlt. Die „Deutsche Jahrhundertausstellung“, die 1906, auch damals schon in der Nationalgalerie, einen frischen Blick auf das vergangene Säkulum warf, vereinte gleich 93 Gemälde und Zeichnungen des damals weitgehend vergessenen Künstlers. Dank akribischer Recherchen des Norwegers Andreas Aubert waren diese Werke in den Jahren zuvor zusammengetragen worden. Die Museumsdirektoren Alfred Lichtwark (Hamburg), Hugo von Tschudi (Berlin) und Woldemar von Seidlitz (Dresden) hoben sie nun gemeinsam aufs Podest und präsentierten Friedrich als spektakuläre Wiederentdeckung.

Diese zentrale Rolle der Nationalgalerie für seinen Nachruhm, die mit späteren Ausstellungen und Ankäufen noch ausgebaut wird, ist das beherrschende Thema der Schau, die mit ikonischen Werken wie dem „Mönch am Meer“, dem „Watzmann“ oder der „Frau am Fenster“ auftrumpft. Ab August ist dann Dresden im Friedrich-Fieber. Der Ausstellungstitel „Wo alles begann“ zeugt von einer gewissen sächsischen Chuzpe, ist aber faktisch gerechtfertigt. In Dresden wird Friedrich, der erst mit Anfang Dreißig ernsthaft mit der Ölmalerei beginnt, zu dem Maler, den wir heute verehren. Hier entwickelt er, geschult an akademischen Vorbildern und inspiriert von seinen Wanderungen in die Umgebung, seinen meisterlichen Stil. An dem hält er unbeirrbar fest, auch wenn die Käufer zunehmend nach helleren, lieblicheren Landschaften verlangen. Mehr als 40 Jahre bildet Dresden seinen Lebensmittelpunkt, hier findet der kauzige, hagere Pommer mit dem rötlichen Backenbart in Caroline Bommer sogar die späte große Liebe und wird Familienvater. Seine Adresse lautet „An der Elbe 33“; jeden Tag, wenn die Sonne sich ankündigt oder verabschiedet, bricht er von dort zu seinen Spaziergängen auf, in dem geliebten, dämmrigen Zwielicht.

Wichtige Freundschaften schließt er hier, ja, um den etwas menschenscheuen Maler bildet sich so etwas wie ein Netzwerk, zu dem der Arzt, Maler und Psychologe Carl Gustav Carus und der junge norwegische Maler Johan Clausen Dahl zählen. Dresden war zu jener Zeit ein wichtiges Zentrum der Romantik, einer kulturellen Strömung, die den rationalen Geist der Aufklärung mit einer Hinwendung zur Innerlichkeit, zum Spekulativen, ästhetisch Verzauberten bereichern wollte. Von alldem wird die Ausstellung im Albertinum erzählen und ihre grandiosen Bilder zeigen, darunter den „Tetschener Altar“, die erste Ikone der neuen Verbindung von Natur und Religion, oder „Zwei Männer in Betrachtung des Mondes“, das rührende Dokument der engen Beziehung von Friedrich zu seinem Schüler August Heinrich.

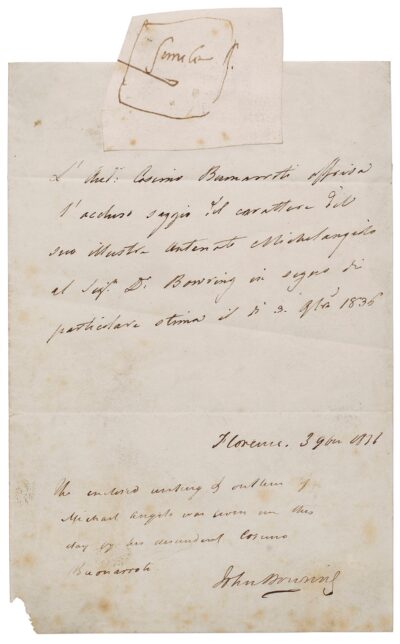

Am Ende des Jahres lohnt sich dann ein Ausflug nach Weimar, wo ab 22. November das Kapitel Friedrich und Goethe beleuchtet wird. Der Dichter darf als der erste wichtige Förderer Friedrichs gelten. 1805 gewinnt Friedrich zur Hälfte den Hauptpreis der von Goethe ausgeschriebenen Weimarer Preisaufgabe, was ihm Reputation in den höchsten Kreisen verschafft. Friedrich kann sein Glück kaum fassen und schickt in den Folgejahren eifrig Bilder nach Weimar. Doch die finden wegen ihrer schwermütigen Note immer weniger Anklang. Und als sich Friedrich dann noch weigert, für den Dichterfürsten die drei typischen Wolkenformen als Lehrbild anzufertigen, wird der Kontakt gekappt. Für einen gewissen Friedrich-Bestand, der nun erstmals von der Klassik Stiftung Weimar in Gänze gezeigt wird, hat es dennoch gereicht.

Die besten Ausstellungen 2024

Die besten Ausstellungen 2024