Zauberwort lokal-digital

Zauberwort lokal-digital

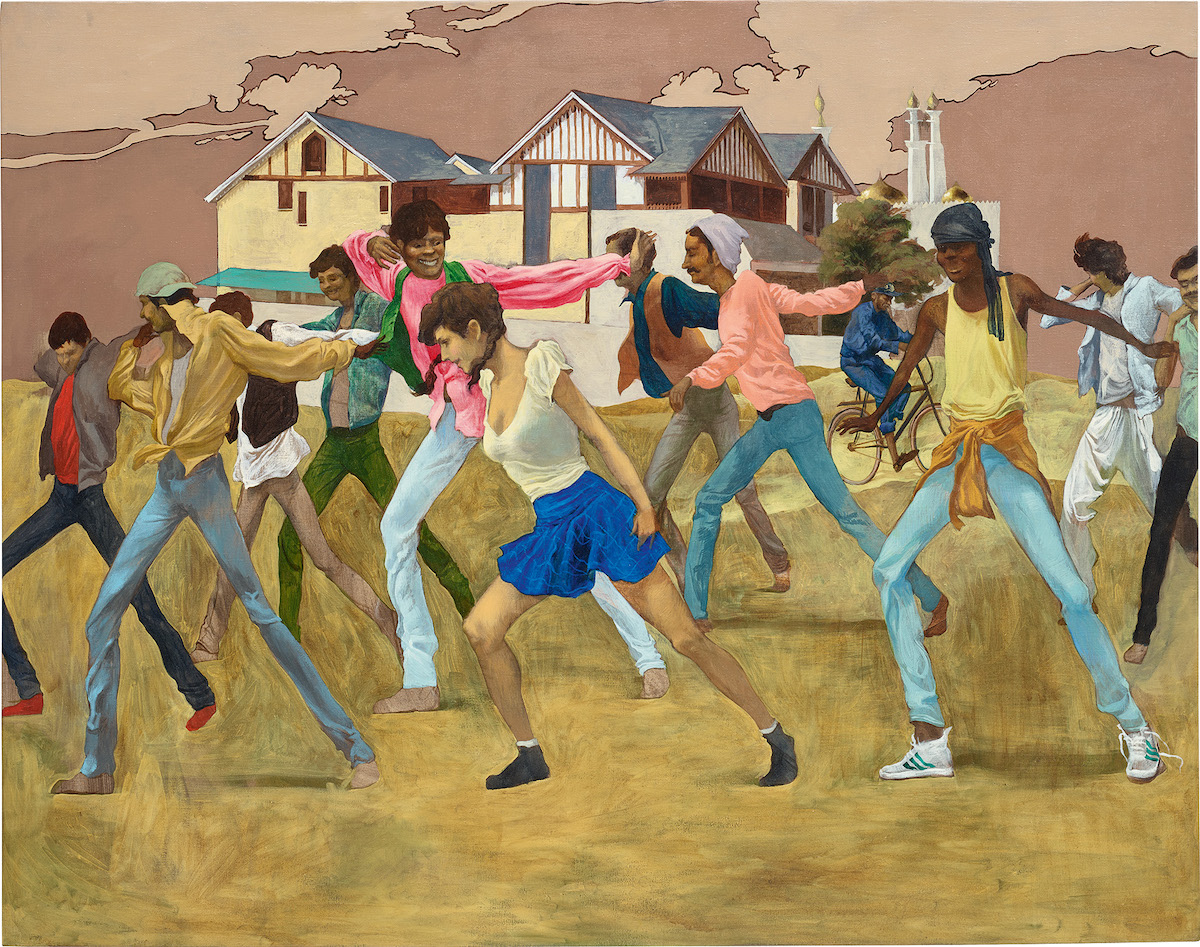

Im Geschäftsjahr 2020 haben alle Auktionshäuser virtuell aufgerüstet und so Verluste kompensiert. Dennoch fehlte es bei der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts an Akquisitionen im High-End-Segment. Preistreiber sind derzeit die Käufer aus Fernost

Von

01.03.2021

/

Erschienen in

Kunst und Auktionen Nr. 2

Das Krisenjahr 2020 brachte vielen Auktionshäusern nicht nur weniger Umsatz – auch die Gewohnheiten ihrer Kundschaft änderten sich fundamental. Die Corona-Pandemie hat den Auktionsmarkt gleichsam auf den Kopf gestellt.

Jetzt weiterlesen mit

Kostenloses Probeabo 0,00 €

Alle Artikel frei zugänglich im ersten Monat

- 4 Wochen kostenlos testen

- Danach 6,50 € pro Monat

- Monatlich kündbar

Sie sind bereits W+ Abonnent? Hier anmelden.