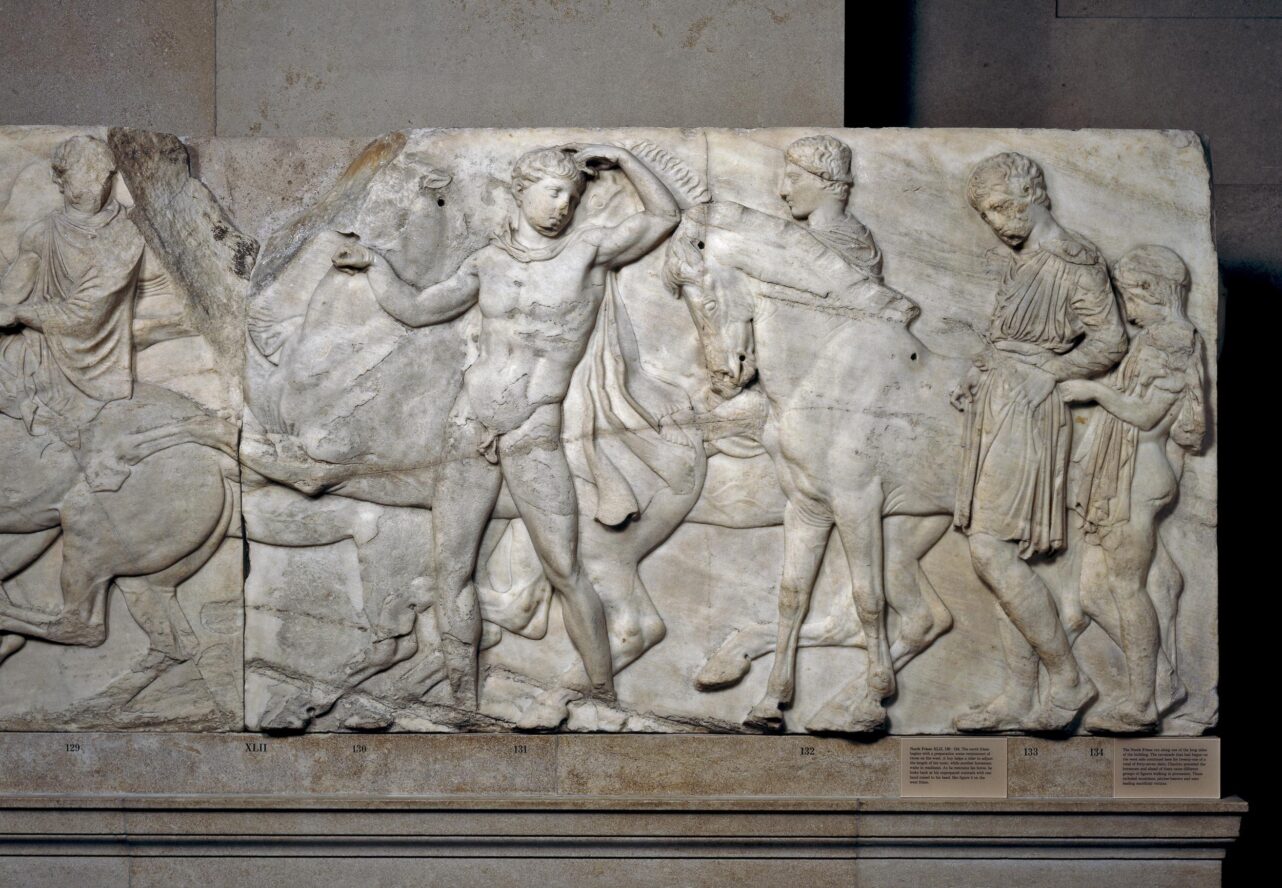

Wie geht es weiter mit dem Parthenon-Fries?

Die sogenannten „Elgin Marbles“ zählen seit 200 Jahren zum Kernbestand des British Museum in London. Anfang des 19. Jahrhundert entfernte sie der britische Lord Elgin vom Parthenon-Tempel. Athen fordert seit Langem die Rückgabe, doch die Fronten sind verhärtet

Von

06.04.2023

Als der Architekt Bernard Tschumi das Akropolis Museum entwarf, nahm er den Athener Burgberg genau in den Blick. Sein 2009 eingeweihtes Museumsgebäude gegenüber der Akropolis setzt sich aus zwei gegeneinander verschobenen Bauteilen zusammen, dessen oberes exakt parallel zur Lage des Parthenon ausgerichtet ist und genau den Platz bietet, um den Fries vom Haupttempel Athens lagerichtig aufnehmen zu können. Wenn er denn in Athen wäre. Tatsächlich aber befindet sich mehr als die Hälfte des Frieses, zugleich der überwiegende Teil des noch erhaltenen Tempelschmucks, im Britischen Museum in London.

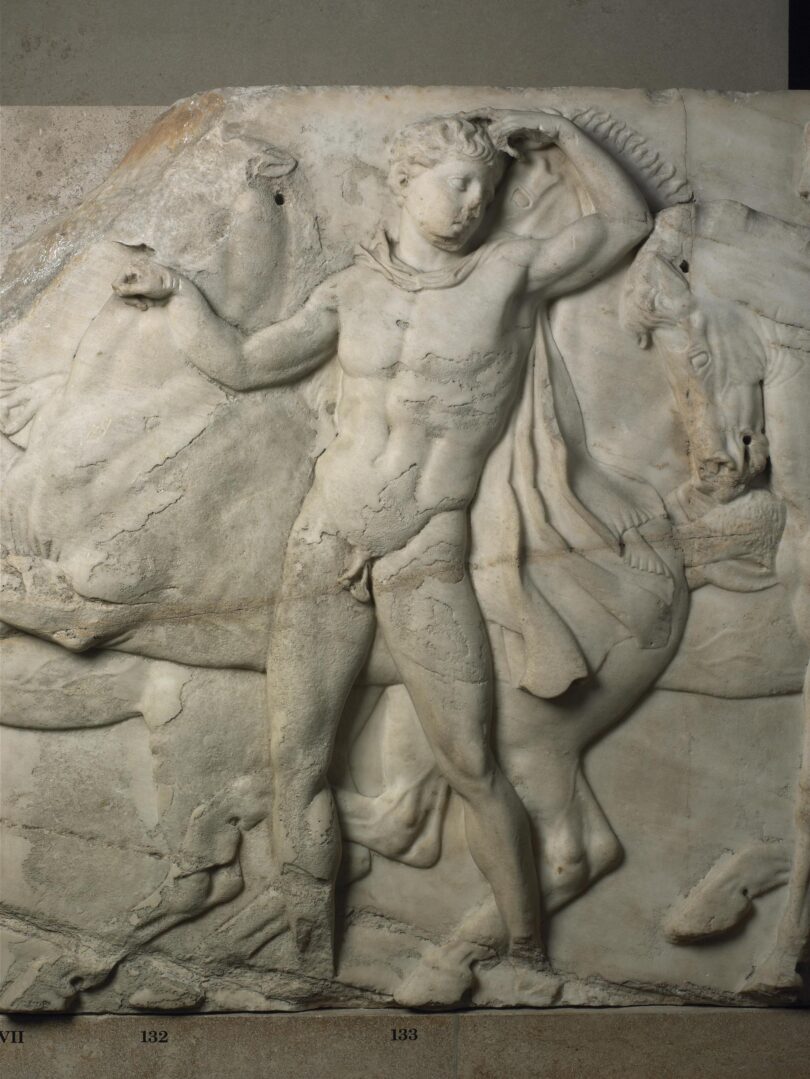

Unter dem Namen „Elgin Marbles“ zählen die Marmorskulpturen seit 200 Jahren zum Kernbestand des Museums und werden als „Eigentum der Nation“ betrachtet, seit das Parlament im Jahr 1816 den Ankauf von Lord Elgins Mitbringseln beschloss. Der hatte, seinerzeit britischer Botschafter beim Osmanischen Reich, vom Sultan die Erlaubnis besorgt, die Akropolis der damaligen Provinzstadt Athen zu untersuchen – und „einige Steinblöcke mit Inschriften oder Figuren darauf“ mitzunehmen. Lord Elgin legte diesen Passus des Sultan Schreibens großzügig aus und nahm mit, was ihm lokale Arbeiter auf seine Anweisungen hin aus den Tempeln der Akropolis herausbrechen konnten.

Elgins Aktion war von Anfang an umstritten. der 1824 verstorbene Dichter Lord Byron, der sich unablässig für den Freiheitskampf der Griechen von der osmanischen Fremdherrschaft eingesetzt hatte, geißelte in mehreren Gedichtzeilen die Taten „britischer Hände“, die sich besser zum „Schutz dieser Relikte“ gerührt hätten. Und auch in moderner Zeit empörte sich nicht erst Griechenlands bis heute verehrte Kulturministerin Melina Mercouri über das, was die griechische Öffentlichkeit seither einmütig als Raub beklagt – und zurückfordert.

Daran war 1983, als die griechische Regierung erstmals offiziell vorstellig wurde, nicht zu denken, und noch viele Jahre beließ es die britische Seite beim Verweis auf die eigene Rechtslage, die eine Herausgabe aus dem im Britischen Museum bewahrten Nationaleigentum schlichtweg untersagt. In jüngster Zeit gab es Geheimverhandlungen zwischen griechischen Emissären und dem früheren Schatzkanzler und Vorsitzenden des Britischen Museums, George Osborne, über eine gesichts- und gesetzeswahrende Lösung. Der Ansatz war: Teile der Skulpturen auf Zeit nach Athen zurückkehren, während umgekehrt noch nie ausgeliehene Antiken nach London gehen.

Doch Premierminister Rishi Sunak machte den Annäherungen Mitte März ein unmissverständliches Ende. „Das Vereinigte Königreich hat seit Generationen für die ,Elgin Marbles‘ Sorge getragen“, erklärte er: „Die Sammlung des British Museum ist gesetzlich geschützt, und wir haben nicht vor, dies zu ändern.“ Eine Dauerleihgabe von Objekten entspräche „nicht der Position der Regierung“. Aber auch von griechischer Seite gab es Widerstand dagegen, mit einem solchen Leihgeschäft das britische Eigentum an Elgins Expeditionsgut formal anzuerkennen. Die Londoner Museumswelt befürchtet einen Lawineneffekt, sollte es zu einer (kaum als Leihverkehr zu tarnenden) Rückgabe kommen.

Dabei hat sich die politische Großwetterlage inzwischen grundlegend gewandelt. Auch wenn die Wegnahme der Parthenon Skulpturen zur Zeit der Antikenbegeisterung um 1800 nicht im Entferntesten mit den europäischen Raubzügen des Naziregimes zu vergleichen ist, hat doch die Etablierung eines neuen, von formaljuristischen Einwänden befreiten Rechtsverständnisses infolge der „Washingtoner Prinzipien“ von 1998 den Weg zur Lösung auch völlig anderer Eigentumsprobleme gebahnt. Mittlerweile ist die Rückgabe von Kulturgütern, die während der Kolonialzeit von Europäern aus Afrika oder anderen Teilen der Welt sowohl geraubt als auch vermeintlich legal erworben wurden, an die souveränen Herkunftsstaaten in Gang gekommen – siehe Benin Bronzen.

Die „Elgin Marbles“ gehören zu den kostbarsten Kunstwerken aus der antiken Hochblüte Athens. Das drängt auf eine Einzelfallregelung. Griechenland will seinen Schatz in eigene Obhut nehmen, und mit dem Akropolismuseum steht der Ort bereit, an dem die Aufbewahrung unter strengsten konservatorischen Anforderungen gewährleistet ist. Der entsprechende Einwand, lange Jahre von britischer Seite vorgebracht, ist hinfällig. Die Herausgabe der am Rande selbst der damaligen Legalität angeeigneten Skulpturen wäre ein Akt im Sinne der Berufung auf das gemeinsame antike Erbe Europas. Griechenland sollte umgekehrt nicht zögern, die 200-jährige Pflege dieses Schatzes mit herausragenden Gegengaben zu honorieren. Sie sind in Athen in hinreichend großer Zahl vorhanden.

Der heute gern gebrauchte Begriff „shared heritage“ für das gemeinsame Eigentum am Kulturerbe der Menschheit stößt schnell an seine Grenzen: dann nämlich, wenn die Frage nach dem physischen Ort dieses Erbes gestellt wird. London oder Athen, um dieses harte Entweder oder kommen beide Seiten im Falle der Parthenon Skulpturen nicht herum. Anders als bei den Benin-Bronzen und weitere Rückgabeforderungen ehemals kolonial besetzter Länder, bei denen eine gütliche Teilung denkbar erscheint und sogar schon erprobt wird. Es wäre dies so etwas wie die in der Archäologie seit über hundert Jahren übliche Fundteilung zwischen dem Ausgräber und dem Staat des jeweiligen Fundortes.

Davon war zu Elgins Zeit noch nicht die Rede, und eben das holt die Gegenwart ein. Die 200 Jahre seit ihrer Ankunft in London erscheinen lang, aber kulturelle Wunden heilen nicht. Und solche Vergehen, so sagt es unser geschärftes Bewusstsein, kennen keine Verjährung.