Auf Wandelpfaden

Auf Wandelpfaden

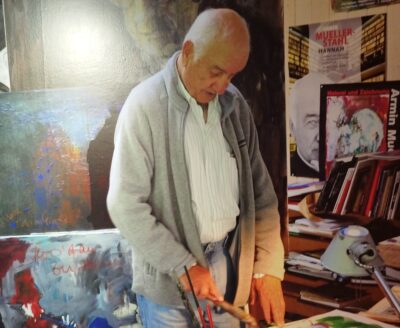

Ein neuer Skulpturenweg soll Chemnitz und fast vierzig Gemeinden verbinden. Alexander Ochs, Kurator des Purple Path, über die Landschaft, den Bergbau und die verbindende Kraft der Kunst

Von

06.07.2023

/

Erschienen in

WELTKUNST Nr. 215

Alexander Ochs stammt aus dem Fränkischen, wie man seinem rollenden R noch anhört. Viele Jahre hat er in Peking und in Berlin gelebt, im vergangenen Jahr ist er nach Chemnitz gezogen.

Jetzt weiterlesen mit

Kostenloses Probeabo 0,00 €

Alle Artikel frei zugänglich im ersten Monat

- 4 Wochen kostenlos testen

- Danach 6,50 € pro Monat

- Monatlich kündbar

Sie sind bereits W+ Abonnent? Hier anmelden.