Uns bleibt immer Paris

Wie das Informel international wurde und die deutsche Avantgarde zehn Jahre nach Kriegsende in die Pariser Salons zurückführte, ist in Hagen zu sehen

Von

06.06.2025

/

Erschienen in

Weltkunst Nr. 241

Zur Rehabilitation der deutschen Kunst in der Weltkulturhauptstadt Paris hatten alle ihre Reporter geschickt. Selbst ein Kamerateam der Wochenschau war angereist, um Bilder der Vernissage im umgenutzten Theatersaal des Cercle Volney in die heimischen Kinos zu transportieren. Und die Kritikerin Yvonne Hagen lobte im New York Herald Tribune die „zurückhaltende Wucht“ der präsentierten nicht figürlichen Malerei. Für die Ausstellung „Peintures et sculptures non figuratives en Allemagne d’aujourd’hui“ im April 1955 waren 34 deutsche Künstler und drei Künstlerinnen ausgewählt worden, nicht wenige davon in den ersten Schritten ihrer Karriere. „Die Ausstellung hat den Durchbruch gebracht“, erinnerte sich später der Maler Rupprecht Geiger, der damals noch als Nachwuchstalent antrat.

Geigers reduzierte blauschwarze Malerei „E200“ von 1955 trifft jetzt – 70 Jahre später – wieder auf die ehemaligen Weggefährten: auf Ernst Wilhelm Nays farbenprächtiges Bild „Instrumentation“ von 1952 etwa. Oder auf filigrane Skulpturen von Brigitte Meier-Denninghoff und Norbert Kricke. Als „Zeitreise“ bezeichnet Rouven Lotz, Direktor des Emil Schumacher Museum Hagen, die dort aktuell gezeigte Schau „Paris 1955 – Deutsche Abstrakte im Zentrum der Moderne“. Sie rekonstruiert das Kunstereignis, das zehn Jahre nach Kriegsende die Avantgarde der jungen Bundesrepublik für die französischen Salons interessant machte.

Im ersten Raum in Hagen erwarten uns drei historische Fotografien aus dem Cercle Volney. Der Anblick von Kronleuchtern, die damals im Theatersaal über den 98 abstrakten Werken hingen, wirkt etwas kurios. Organisiert hatte die Schau der Galerist René Drouin mithilfe von Wilhelm Wessel, Maler und Vorsitzender des Westdeutschen Künstlerbunds. Um Animositäten zu vermeiden, verfolgten Drouin und Wessel ein nicht hierarchisches Konzept, bei dem sich die jüngeren Hoffnungsträger gleichberechtigt unter die schon etablierten Positionen wie Willi Baumeister, Fritz Winter oder Ernst Wilhelm Nay mischten. Die in Hagen von Anne-Kathrin Hinz kuratiere Wiederaufnahme verfolgt allerdings einen geordneteren Ansatz. „Die jeweiligen Positionen sollen sich gegenseitig heben und nicht chaotisch ineinanderfließen“, erklärt Rouven Lotz.

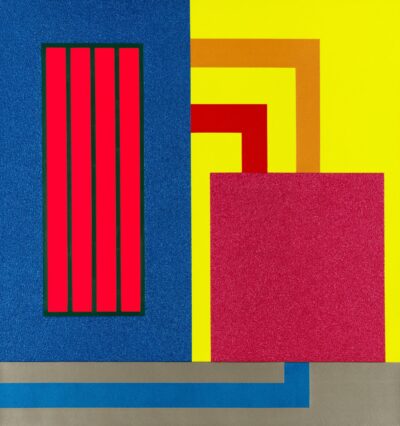

In Konzentriertheit lassen sich nun die verschiedenen Beteiligten studieren: Bemerkenswert, wie sicher und vollendet die in Schwarz und Fahlgelb gestisch gewischte Leinwand „9.9.1954 (Drouin Bild)“ von Karl Otto Götz wirkt, obwohl dieser seine Rakel-und-Kleisterfarbe-Technik erst wenige Jahre zuvor entwickelt hatte. Zur gleichen Zeit ist ein Maler wie Emil Schumacher noch auf der Suche: In „Zwei gelbe Punkt rechts“ (1954) oszilliert er zwischen tachistischen Ausdrucksformen und breiten pastosen Farbbalken. Manche Positionen erscheinen überraschend frisch, wie der oft unterschätzte Maler Heinz Trökes. Dessen poppiges Kolorit könnte genauso gut dem Eighties-Revival gegenwärtiger Kunstakademien entstammen. Leider sind, bedingt durch die Ausgangsausstellung, weibliche Namen wenig vertreten. Diesen Mangel wollen die Hagener mit der Schau „InformELLE“ ausgleichen, die ab dem 31. August Künstlerinnen der Fünfziger- und Sechzigerjahre zeigt.