Die Lebensreise von Matisse

In den Bildern von Henri Matisse spüren wir die reine Lebenslust. Das stilübergreifende Schaffen dieses Publikumslieblings der modernen Malerei zeigt jetzt die Fondation Beyeler in Basel in einer großen Retrospektive

Von

16.09.2024

/

Erschienen in

Weltkunst Nr. 231

Dass sich Matisse auf seinen Errungenschaften keinesfalls ausruhte, wird im nächsten Saal das großformatige Hauptwerk „Badende mit Schildkröte“ von 1907/1908 beweisen. In diesem Bild ist die Komposition radikal vereinfacht und auf die monumental angelegten weiblichen Figuren zentriert, die sich um eine etwas rätselhaft vorbeikrabbelnde Schildkröte gruppieren. Beim Hintergrund mit den zwei getrennten Farbzonen in Grün und Blau ließ sich Matisse von Giottos Fresken in Padua inspirieren. Das Gefühl, das von diesen Meisterwerken des Spätmittelalters ausgehe, „steckt in den Linien, in der Komposition, in der Farbe“, schrieb er 1908 in seinen „Notizen eines Malers“. Und er zog für sich den Schluss: „Die Komposition ist die Kunst, in dekorativer Weise die verschiedenen Elemente anzuordnen, über die der Maler verfügt, um seine Gefühle auszudrücken.“

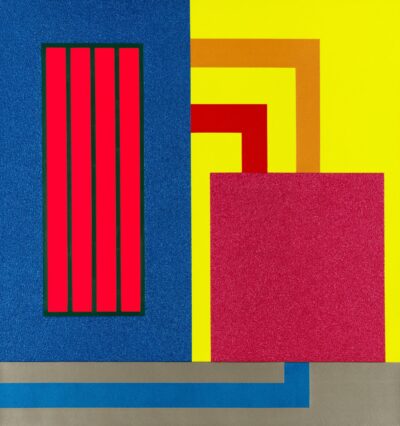

Das Empfinden reinster Freude, das die Bilder von Matisse erzeugen, hat viel damit zu tun, dass dieser Maler seiner Liebe für Kolorit, Ornament und Rhythmus auf der Leinwand freien Lauf ließ. Virtuos nutzte er das Vokabular des dekorativen Stils, um diesen zur Meisterschaft zu führen. Verblüffend variantenreich sind die im weiteren Ausstellungsparcours gezeigten Ausprägungen: Das kompositorisch stark reduzierte Bild „Goldfische und Skulptur“ (1912) aus dem New Yorker Museum of Modern Art etwa fokussiert auf die titelgebenden Elemente Goldfischglas und Statuette als auffällige rötliche Farbakzente in einem ansonsten blau-monochromen Zimmer. Wie anders erscheint da das vom Centre Pompidou ausgeliehene Werk „Dekorative Figur vor ornamentalem Hintergrund“ – denn in dieser Orientfantasie, die Matisse 1925/1926 in Nizza malte, verschwindet der weibliche Akt fast in den Musterexzessen von Wand und Teppichboden. In den Malereien der 1930er-Jahre erhielt dann, erneut auf dem Weg zur Vereinfachung, das zeichnerische Element starkes Gewicht. So ist „Das große blaue Kleid und Mimosen“ von 1937 durch eine Vielzahl von Linien strukturiert, die Matisse zum Teil aus der Farbe herauskratzte. Auch das Werk „Großer liegender Akt (Rosafarbener Akt)“ von 1935 wirkt sehr zeichnerisch, wobei der Eindruck der Spontaneität trügerisch ist: Denn Matisse rang hier mit der Komposition und änderte diese mehr als zwanzigmal. Dabei hielt er die Entwicklungsstadien in Fotografien fest, die nun ebenfalls Teil der Basler Ausstellung sind. Die Gegensätze von Reduktion und Ornament, von Realismus und Dekoration suchte Matisse zeitlebens in Harmonie aufzulösen. In späten Werken wie „Rotes Interieur, Stillleben auf blauem Tisch“ (1947) und „Interieur mit ägyptischem Vorhang“ (1948) gelingt ihm das vollkommen: Die Wirklichkeit ist in diesen Zimmern zwar anwesend, doch die dargestellten Dinge wirken so unbeschwert, als hätten sie ihr materielles Dasein aufgegeben. Alle Elemente dienen allein der Farbe, um ihre Leuchtkraft maximal zu potenzieren.

Zu jener Zeit hatte Matisse bereits mit Werken begonnen, die Legendenstatus erreichen sollten: Nach einer Krebskrankheit wandte er sich Anfang der 1940er-Jahre bevorzugt jenen Papierschnitten zu, die ihm zunächst für Buch- oder Zeitschriftengestaltungen gedient hatten. Der letzte Raum der Basler Retrospektive wird bedeutende Beispiele dieser papiers découpés versammeln, für die Matisse aus monochrom eingefärbten Papieren einzelne Formen ausschnitt und diese zu Kompositionen neu zusammenfügte. „Statt Konturen zu zeichnen und diese dann mit Farbe auszufüllen, zeichne ich direkt in die Farbe“, erklärte er seine Methode des „Zeichnens mit der Schere“. Die Trennung von Farbe und Form war damit aufgehoben. Eine einfache und doch geniale Erfindung.

Wer verzückt auf das große Wunderwerk „Blauer Akt I“ (1952) aus der Sammlung der Fondation Beyeler blickt, ahnt nicht unbedingt, dass dieser schwungvolle Papierschnitt einst im Atelier des Malers direkt über einem Gemälde hing, das den Titel „Fenster auf Tahiti“ trug. Doch tatsächlich blühte in dieser Schaffensphase vor allem die polynesische Pflanzenwelt in den Werken üppig auf. Anklänge daran finden sich in „Jazz“ – einem 1947 als Künstlerbuch veröffentlichen Papierschnittzyklus – und mehr noch in Matisse’ monumentalen Scherenschnitten „Ozeanien, der Himmel“ und „Ozeanien, das Meer“ von 1946–1948. „Die Erinnerungen an meine Tahiti-Reise sind erst jetzt, fünfzehn Jahre danach, wieder lebendig geworden. Bestimmte Bilder gehen mir nicht mehr aus dem Sinn“, verriet der Künstler dem Fotografen Brassaï. So hatte der Südseemüßiggang doch noch sein glückliches Ende gefunden. Als triumphierendes Spätwerk eines außergewöhnlichen Künstlerlebens.

Service

AUSSTELLUNG

„Matisse – Einladung zur Reise“

Foundation Beyeler in Basel

22. September bis 26. Januar 2025