Dabei sein ist alles

Was passiert, wenn der Ausstellungsbesucher Teil des Kunstwerks wird? Christian Falsnaes macht das Publikum in seinen Performances zu Protagonisten. Bevor er am 14. Juli in den Münchner Ausstellungsraum BNKR einlädt, trafen wir ihn zum Gespräch

Von

12.07.2016

Christian Falsnaes brachte Sammler dazu, sich auf der Art Basel nackt auszuziehen (Justified Beliefs, 2014), drehte gemeinsam mit Vernissagebesuchern ein Musikvideo (In And Out, 2013) und veranlasste sein Publikum zum gemeinsamen Singen, Tanzen, Malen und Umarmen (eigentlich immer). Kritiker bezeichnen den Dänen, der mittlerweile in Berlin lebt, daher gerne als Regisseur, Leader, Überredungskünstler und Showmeister. Diese Rollen, so wünscht er sich, soll in Zukunft öfter sein Publikum übernehmen. Am 14. Juli lädt Falsnaes nochmals persönlich zu einer Performance ein: Anlässlich der Abschlusspräsentation des Projekts „Im Raum mit_“ im Münchner Ausstellungsraum BNKR – der früher als Hochbunker diente – bekommt das Publikum die Chance, Teil seiner neuen Arbeit „The Excluded Middle“ zu werden. Im Vorfeld trafen wir den Künstler in seinem Studio und sprachen über Gruppendynamik, Selfies und darüber, was Graffiti mit Performancekunst zu tun hat.

Ihr Weg zur Kunst hat mit Graffiti begonnen. Erinnern Sie sich noch an die Anfänge?

Ich bin in einer Vorstadt außerhalb von Kopenhagen aufgewachsen. Dort gab es nicht viel außer einer Shoppingmall und einer S-Bahn-Station. Also habe ich mir oft die Malereien auf den vorbeifahrenden Züge angesehen. Ich war ungefähr 14 Jahre alt und diese Zeichen waren für mich damals wie Botschaften aus einer anderen Welt, die mich wahnsinnig angezogen hat. Da habe ich mir gedacht, dass ich um jeden Preis Teil dieser Welt werden möchte.

Wie kam das Interesse an der Performancekunst auf?

Irgendwann fing es an, dass ich mich nicht nur für Graffiti, sondern für Malerei im Allgemeinen interessiert habe. In Kopenhagen gab es eine Gruppe von Sprayern, die nach experimentellen Zugängen zu Graffiti gesucht haben: Man wollte nicht nur innerhalb der Szene kommunizieren, sondern auch mit den Menschen auf der Straße.

Während man weitestgehend abgeschlossen von der Öffentlichkeit sprüht, beziehen Ihre Performances das Publikum schon im Entstehungsprozess ein. Gibt es auch Parallelen zwischen den beiden Disziplinen?

Die Umstände, unter denen Graffiti auf Zügen entsteht, sind genauso wichtig wie das Ergebnis selbst. Die Frage nach Prozess und Kontext ist eine, die ich bis heute in meinen Performancearbeiten stelle.

Sie haben in Wien studiert – Performance hat dort mit den Wiener Aktionisten eine lange Geschichte. Gibt es Künstler, die Sie besonders beeinflusst haben?

Die Geschichte der Performancekunst ist in Wien sehr präsent und auch in den Institutionen der Stadt verankert. Mehr als die männlichen Protagonisten um Günter Brus, Otto Muehl und Hermann Nitsch hat mich allerdings Valie Export beeindruckt.

Die Rolle der Frau wird auch in Ihren Arbeiten thematisiert. Momentan sind Sie dabei, die Aktionen der letzten Jahre zu wiederholen: Die Choreografin Kareth Schaffer übernimmt dabei Ihren Part.

Mit diesen Versionen meiner Arbeiten ist das eingetreten, was ich zeigen wollte: Es macht keinen Unterschied, ob ich oder eine andere Person die Performances leite. Die Leute haben mir oft gesagt, dass meine Arbeiten nur funktionieren würden, weil ich als Künstler – als Mann – so charismatisch auftrete. Sie meinten, ich sei der geborene Anführer. Ich hatte aber immer das Gefühl, dass das nicht stimmte. Jetzt haben wir den Beweis dafür. Dadurch, dass Kareth Schaffer oder andere Performer und Performerinnen denselben Ritualen und demselben Ablauf wie ich folgen, funktionieren die Performances genauso wie bei mir.

Manche Ihrer Arbeiten setzen sich aus Handlungen zusammen, die der Form nach autoritär wirken, aber keinen ideologischen Inhalt transportieren. Auch der Kunstraum BNKR, ein ehemaliger Hochbunker, folgt seiner autoritären Struktur nur noch der Grundform nach. Hat die Geschichte des Orts Einfluss auf das Konzept genommen, das Sie dort umsetzen werden?

Die Arbeit, die ich plane, bezieht sich weniger auf die Geschichte des Bunkers als auch die Frage nach der Rolle von Architektur im Allgemeinen. Ich begreife den Ausstellungsraum als rituellen Raum, in dem bestimmte Spielregeln gelten. Sobald ein Raum zum Ausstellungsraum erklärt wird, spielt es für mich keine Rolle mehr, ob es sich um einen umgebauten Bunker oder ein umgebautes Schwimmbad handelt.

Was wird uns bei Ihrer Performance in München erwarten?

Es ist eine relativ einfache Arbeit, die das Potenzial hat, in unterschiedlichen Variationen ausgeführt zu werden: Es wird eine Wandmalerei werden, die durchgehend von den Besuchern der Ausstellung ausgeführt wird.

Wie bereiten Sie sich vor?

Manche meiner Performances sind sehr komplex, da gibt es ein Skript. Das unterscheidet sich allerdings von dem, was beim Film oder Theater verwendet wird. Ich kann schließlich nie mit bestimmten Reaktionen von Seiten des Publikums rechnen. Deswegen bestehen meine Skripte eher aus verschiedenen Situationen in verschiedenen Abfolgen.

Gibt es dabei Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen?

Gewalt – ich möchte nicht, dass irgendjemand während meiner Performances zu Schaden kommt. In meinen neueren Arbeiten sind die Situationen oft so wage und offen formuliert, dass es stark an den Besuchern liegt, die Situation miteinander zu verhandeln. Meistens empfinden die Teilnehmer das nicht als unangenehm, auch wenn persönliche Grenzen überschritten werden. Es beeindruckt mich, dass diese kollektive Intelligenz so gut funktioniert.

Denkt man an Performances Ihrer Kollegen – wie Yoko Onos „Cut Piece“ von 1964/65 oder auch Shia LaBeoufs #IAMSORRY, das 2014 in Kollaboration mit den Künstlern Luke Turner und Nastja Säde Rönkkö entstand– zeigt sich diese kollektive Intelligenz von ihrer dunkelsten Seite.

Zwischen diesen Beispielen und meinen Performances gibt es einen zentralen Unterschied: Ich würde mich nie dafür entscheiden, starr etwas über mich ergehen zu lassen. Das ist eine sehr altmodische Vorstellung von Performancekunst, wie ich finde. Mir geht es um den Moment, in dem man sich bespricht und verhandelt, nicht um den, in dem man stumm in seiner Rolle verharrt.

Die Sprache, die Sie während Ihrer Performances wählen, ist sehr speziell: Haben Sie sich da etwas von der Rhetorik von Motivationstrainern abgeschaut?

Die Sprache ist eher das Resultat meiner Arbeit mit Performances an sich. Die Erfahrungen, die ich in meinen vorangegangen Arbeiten gesammelt habe, wende ich bei den nächsten Aktionen wieder an. Früher habe ich stärker versucht, bestimmte Situationen aus der Populärkultur zu spiegeln. Heute geht es mir darum, zwischenmenschliche, grundsätzliche Reaktionsmuster abzubilden. Ich möchte etwas auszulösen, das kulturübergreifend funktioniert.

Weniger Stagediving, mehr Umarmungen?

So eindeutig kann man das nicht sagen. Denn das Stagediving ist für mich auch ein sehr grundsätzliches Ritual. Es geht mir eher darum, dass meine Aktionen weniger codiert, stattdessen unmittelbar erfahrbar sind. Ich habe über die Zeit meine eigene Sprache entwickelt, die es erlaubt, Situationen so zu konstruieren, dass sie auch genug Raum für die Sprache der Zuschauer lassen.

Für Ihre Performances scheinen Sie sich eine Art Uniform zurechtgelegt zu haben: Oftmals bestehend aus Anzug, Hemd oder Poloshirt. Wieso?

Ich würde nicht sagen, dass es sich dabei um ein Bühnenkostüm handelt, in das ich extra für meine Performances schlüpfe. Ich kleide mich nun mal so. Ich wollte nie eine Kunstfigur schaffen, die in einem lustigen Kostüm auftritt. Für mich steht der Anzug für einen relativ neutralen Kleidungsstil, der zugleich leicht autoritär wirken kann – er deutet noch immer darauf hin, dass man in der Hierarchie weiter oben steht beziehungsweise stehen will. Gleichzeitig ist der Anzug natürlich auch eine Art Uniform, die von Vernissagebesuchern getragen wird. Im Grunde verfolge ich mit dem Outfit erneut meine Absicht: Ich will zeigen, dass jeder aus einer Gruppe heraustreten und Situationen kreieren kann, so wie ich es tue.

Der Soziologe Erving Goffman war der Überzeugung, dass die soziale Welt eine Bühne ist, auf der wir alle in verschiedenen Konstellationen Theater spielen. Würden Sie ihm zustimmen?

Das kommt stark darauf an, was man unter Theater und Rollen versteht. Ich glaube nicht, dass wir immer wieder völlig neue Rollen für jede Situation konfigurieren. Aber natürlich folgt man in verschiedenen Kontexten verschiedenen Verhaltensweisen, die man sich angeeignet hat: Man könnte sagen, wir performen ein bestimmtes Verhalten, das man als eine Art von Rollenspiel verstehen kann. Gleichzeitig glaube ich, dass die Identität etwas Fließendes und Flexibles ist und der Mensch in der Lage ist, sich zu verändern und weiterzuentwickeln.

Viele Leute haben mich gefragt, welche Rolle ich in meinen Performances spiele. Das ist einfach zu beantworten: Ich nehme genau die Rolle ein, die nötig ist, um die Situationen zu kreieren, die ich schaffen möchte.

Wieso haben Sie sich dafür entschlossen, die Flüchtigkeit, die in jeder Performance per se angelegt ist, auf Video festzuhalten?

Ich arbeite nicht spezifisch mit bestimmten Medien, weil ich finde, dass unterschiedliche Medien Unterschiedliches erreichen können. In den Videos, die ich gemacht habe, sind die Integration des Kamerateams und die Konstruktion von Narration, die dadurch entsteht, ein entscheidender Teil der Performance. Ich sehe meine Videoarbeiten deswegen nicht als Dokumentationen, sondern als eigenständige Arbeiten. Die Performance wird eher zum Produktionsumstand des Videos.

Während wir filmen, scheinen die Teilnehmer meiner Performances selbst selten zu fotografieren. Wenige machen Selfies, was mittlerweile in Museen eigentlich ja zur Tagesordnung gehört. Vielleicht liegt es an den ziellosen Handlungen, die sie in meinen Performances ausführen, und an der Tatsache, dass sie als Co-Produzenten durchgehend aktiv sind. Bei mir kann man sich nicht vor der Arbeit inszenieren, weil man selbst Teil der Arbeit ist.

Wie Selbstinszenierung im Netz funktioniert, bringen einige Ihrer Arbeiten trotzdem auf den Punkt. Sie beziehen beispielsweise immer wieder YouTube als Plattform ein. Wie wichtig ist das Internet für Ihre Performances?

Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass das Internet ein Teil unserer Gesellschaft ist. Meine Arbeit „The Title Is Your Name“ (2015) ist beispielsweise sehr stark mit dem Internet verknüpft. Dabei werden Besucher, die mit meiner Arbeit interagieren, gefilmt, die Videos werden anschließend unter dem Vor- und Nachnamen des Teilnehmers gespeichert und so direkt auf YouTube hochgeladen. Wenn sich der Besucher anschließend selbst googelt, taucht das eigene Video wegen des Verkaufs von YouTube an Google unter den ersten Suchergebnissen auf.

Dieses sogenannte Egosurfing ist ein beliebtes Hobby unserer wohlhabenden, westlichen Gesellschaft geworden: Man versichert sich ständig, dass das eigene Image passt. Der Philosoph Byung Chul-Han spricht davon, dass wir heute in einer Leistungsgesellschaft leben, die uns zur permanenten Selbstoptimierung drängt, wobei wir die Selbstausbeutung nicht bemerken. Sehnt sich der Mensch insgeheim nach Drill, weil das Befolgen von Anweisungen im getakteten Alltag ein Element von Kontrollverlust darstellt?

Anweisungen sind in unserer Gesellschaft sehr präsent, gleichzeitig folgen wir ihnen oftmals unbewusst. Bei mir werden die Anweisungen sichtbar, weswegen die Teilnehmer beginnen, die konstruierten Situationen in Frage zu stellen. Das ermöglicht eine Reflexion darüber, auf welche Art Motivation für bestimmte Handlungen aufgebaut wird.

Bei Ihren Performances lernen die Teilnehmer viel über sich selbst – Grenzen, Ängste, Gruppendynamik und Schamgefühle zeigen sich unmittelbar. Was haben Sie über sich selbst gelernt?

Ich versuche immer Arbeiten umzusetzen, in denen eine Selbstbefragung möglich wird. Das ist auch deswegen im Ausstellungskontext möglich, weil man sich als Besucher in einer reflektierenden, leicht distanzierten Position befindet. Genau diesen Zustand nutze ich aus. Vielleicht habe ich über mich selbst gelernt, dass ich nicht unbedingt warten muss, bis ich innerhalb einer Gruppe einen besondern Status innehabe, sondern meine Position selbst in der Hand habe, beeinflussen und konstruieren kann.

Das erinnert wiederum an die Anti-Hierarchie, wie man sie auch aus der Graffitiszene kennt.

Diese Form der attitude herrscht auch dort vor. Man sitzt nicht herum und wartet, dass jemand auf einen zukommt – wenn man eine Vision hat, geht man raus und macht einfach.

Service

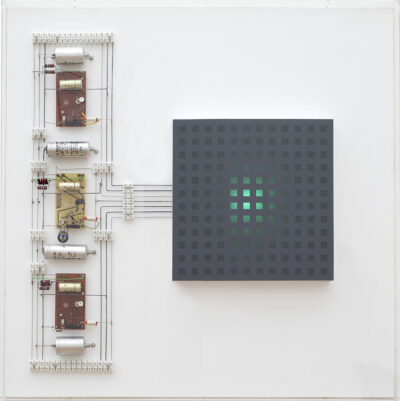

Abbildung

Christian Falsnaes © Sibilla Calzolari

Performance

BNKR Intervention 04: Im Raum mit_Fattinger Orso, Julia Willms, Constantin Luser, Peter Kogler und Christian Falsnaes

Performance „The Excluded Middle“ von Christian Falsnaes am 14. Juli 2016, 19:00 Uhr

Ungererstraße 158, 80805 München