Naturschau von innigem Erleben

Naturschau von innigem Erleben

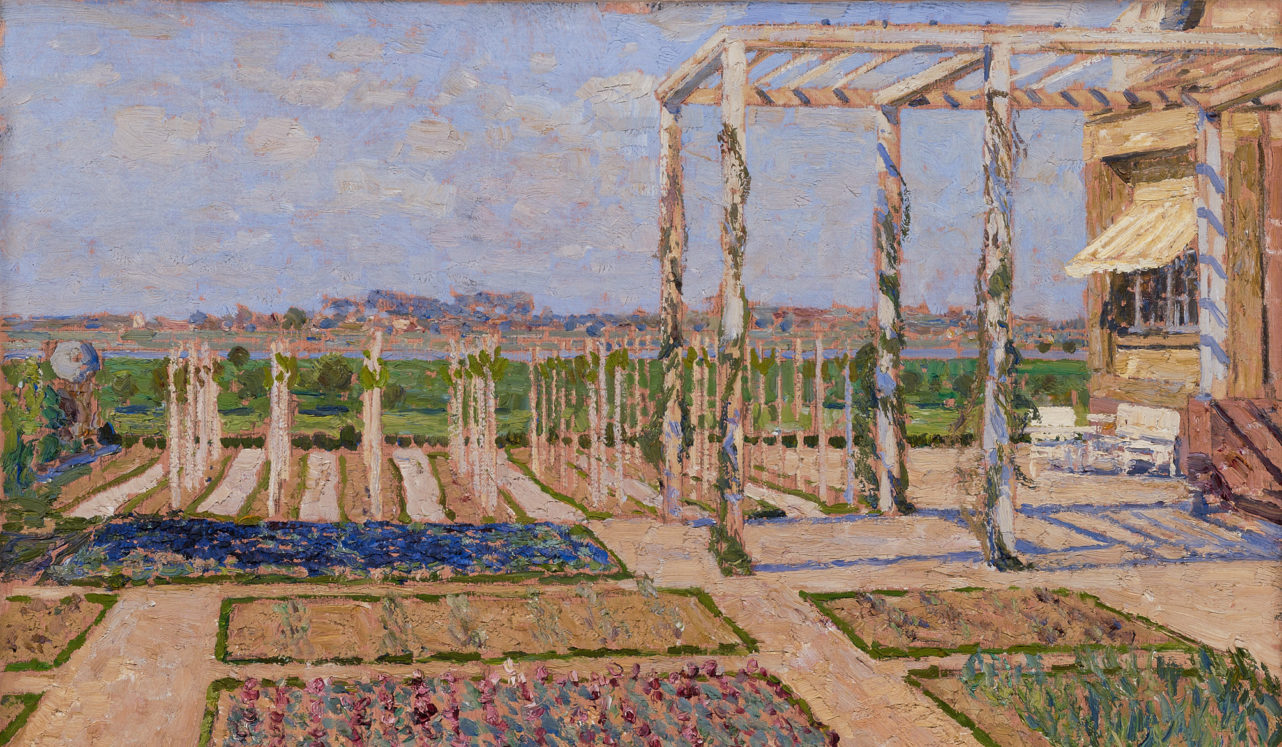

In den Landschaftskonzeptionen des Düsseldorfer Künstlers Max Clarenbach klingt die leuchtende Malerei französischer Impressionisten und Fauves nach. Auf dem Kunstmarkt bleiben seine Gemälde überwiegend erschwinglich

Von

07.01.2021

/

Erschienen in

Kunst und Auktionen Nr. 20

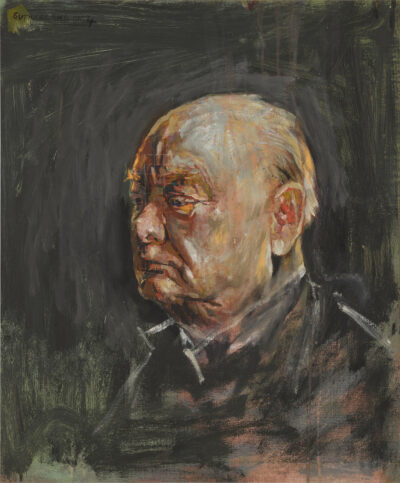

Es war zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als der damals 22-jährige Max Clarenbach (Neuss 1880 – 1952 Köln) erstmals internationale Aufmerksamkeit fand, doch zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits im Wesentlichen die Grundzüge seiner Landschaftskonzeption entwickelt.

Jetzt weiterlesen mit

Kostenloses Probeabo 0,00 €

Alle Artikel frei zugänglich im ersten Monat

- 4 Wochen kostenlos testen

- Danach 6,50 € pro Monat

- Monatlich kündbar

Jahresabo 4,90 €

Alle Artikel frei zugänglich pro Monat

- 4,90€ pro Monat im ersten Jahr (danach 6,50€)

- 25% Ersparnis ggü. dem Monatsabo

- Jährlich kündbar

Sie sind bereits W+ Abonnent? Hier anmelden.